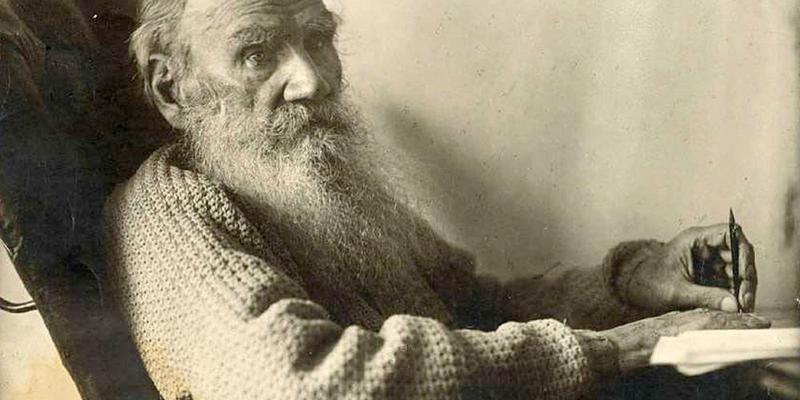

Понимаете, по крайней мере, три великих заслуги в литературе у Куприна есть.

Первая и самая очевидная — лучший портрет Ленина оставлен им (им и Толстым в «Гиперболоиде инженера Гарина»). Вот эти глаза цвета ягод зрелого осеннего шиповника, красно-бурые, эта энергия падающего камня, который давит не потому, что он так морально плох или хорош, а потому что у камня нет морали, это падающая история, падающий камень истории. И вот это замечательное воспоминание, как Ленин первым вопросом припечатал: «Куприн? Не помню, вы какой же партии?» Для писателя Куприна это было шоком реальным. Лучший портрет Ленина в очерке.

Вторая, более серьёзная заслуга — Куприн всегда числился наряду с Грином по разряду беллетристов, например. Только сейчас, мне кажется, мы начинаем понимать, писателем какого масштаба он был на самом деле. Беллетристами обзывали в разное время и Алексея Толстого, и упомянутого уже Грина, и практически всех российских юмористов, таких как Тэффи, хотя это писатель глубочайшего духовного, религиозного опыта. Беллетристика только на том основании, что они хорошо пишут и их интересно читать. Вот Андрей Белый — да, это не беллетрист, там поди продерись через роман «Петербург». Но я уверяю, что такие беллетристы, как Грин, приближают человека к чуду, дарят ему чувство чудесного, прекрасного гораздо в большей степени, чем кондовые реалисты, социальные критики и вообще серьёзные писатели, говорящие всегда как бы с полным ртом бороды, чавкающие сквозь бороду. При всём уважении к социальным реалистам, при всём почтении к таланту Горького, у таких писателей, как Куприн, как Леонид Андреев, в их прозе больше кислорода, чуда, фантастических допущений — того, что Петрушевская называет «садами других возможностей». Мне кажется, что Куприн с его невероятным обаянием, с его миром, залитым солнцем, с его предельным эмоциональным напряжением, с его сильными (хотя, может быть, иногда несколько фельетонными) сюжетами — он, конечно, из тех мастеров, которые внушают саму возможность жизни, делают жизнь возможной.

И третья черта Куприна, которая мне, помимо его увлекательности, его беллетризма, его яркости, очень дорога,— это его сентиментальность, немножко такая пасхальная и рождественская. Он сам ненавидел необходимость писать рождественские и пасхальные календарные рассказы, выискивать для них темы. Но надо заметить, что некоторые сентиментальные рассказы Куприна — такие как, например, «Святая ложь» или «Королевский парк»,— ох, как я в детстве плакал над ними! Я и сейчас их, наверное, буду перечитывать со щипанием в носу, а «Королевский парк» особенно.

Сентиментальность сильных людей — это совсем особенная сказочность. Куприн был действительно сказочник. При том, что человек это был совершенно медвежьей силы, великолепный борец, летал с Уточкиным, работал в цирке, погружался на дно. Ну, он весь мировой опыт использовал, ему доступный. Он с тоской только говорил, что не может никогда правильно описать роды, потому что не может, к сожалению, родить, а вот как бы это почувствовать. Страшно чуткий к запахам, вкусам, к малейшим движениям воздуха — тактильная чувствительность невероятная! Вот эта пластическая жадность Куприна, жадность к жизни — это страшно меня в нём привлекает. И привлекает на фоне этой силы его совершенно детская сострадательность, сентиментальность. Помните, как плачет маленький кадетик в повести «На переломе», когда у него оторвали пуговицу с курточки, которую пришила мать дома любимыми руками,— это так здорово сделано! Понимаете, без этих шрамов на сердце не было бы Куприна.

Ещё я его люблю вот за какую вещь. Я считаю, что лучшая книга Куприна — при всём уважении, конечно, и к «Поединку», гениальному и запрещаемому до сих пор в воинских частях, и при всём почтении к «Листригонам» или к его изумительным рассказам 1910-х годов,— это «Каждое желание», которое печатается сейчас чаще всего под названием «Звезда Соломона». Это прелестная фантастическая повесть, такая сказочная, в которой очень нестандартная мораль. Школьникам или особенно студентам, когда я даю Куприна, я люблю рассказать начало сюжета, а потом оборвать. Но я вам честно могу сказать: ребята, если вы сейчас, например, откроете Куприна в Сети или книжкой в пятом томе синего толстого шеститомника, если откроете «Звезду Соломона», вы не оторвётесь! Но помимо фантастической увлекательности… Ох, я помню, как мне мать сначала тоже её рассказала, а потом сказала: «Ну, дальше сам». И я, конечно, вцепился в эту книгу, просто не отрываясь! Причём я умный был, я сразу догадался, кто такой Мефодий Исаевич Тоффель. И Куприн специально так делает, чтобы мы догадались.

Знаете, одна из самых страшных сцен в мировой литературе, когда Тоффель неожиданно перед Цветом (главным героем) падает на колени и говорит: «Вы узнали имя? Имя! Скажите мне имя — и я ваш раб навеки!» — и тычется колючим бородатым лицом ему в руку. И тот говорит брезгливо: «Уйдите от меня! Что это?» Тот встаёт и говорит: «Простите-с, забылся. Я пьян, как фортепьян». Это совершенно волшебная вещь!

В чём же там суть? Это не спойлер, я эту мораль могу сказать. Куприн вообще ненавидел в людях добропорядочность и половинчатость. При всей своей любви к настоящей доброте, к сентиментальности он ненавидел в людях умеренность, тихость. Главный герой получает волшебную способность вмешиваться в судьбы мира капитально, а ограничивается мелочами. И Тоффель ему потом говорит в конце… Это потрясающая сцена, когда Цвет там сидит, и словно позвоночник из него вынули. Он только что был богом — а стал ничем! И Тоффель ему говорит: «Дорогой мой, я одного не понимаю. Ведь вы могли мир залить кровью! Вы могли привести его к невероятному процветанию, к просвещению, к чудесам героизма! Вы могли превратить его в кровавое месиво! А что же вы сделали? Вы несколько раз показали фокус. Как же можно быть такой мелочью?» И действительно эта страшная тоска по масштабу, по страсти, по напряжению — вот это есть в Куприне. Это не то что «будь или ангел, или демон», нет. Будь даже плотник, но сверхплотник! Такой плотник, которым все залюбуются.

Куприн — вообще первый в русской литературе настоящий поэт профессионализма. Он обожает профессионалов во всём: военных… Помните, когда Бек-Агамалов рубит эту глиняную фигуру, остаётся гладкий, как бы отлакированный срез от плеча до паха. И маленький Ромашов, который только умеет кожицу на руке содрать у себя шпагой, выставив руку вперёд, он любуется этой рубкой. И Бек действительно один из самых обаятельных героев этой повести. Он даже Сашенькой любуется. Казалось бы, какая сволочь Сашенька в «Поединке», убийца (она убила Ромашова де-факто), но как он любуется её «крепким и свежим молодым телом», как он любуется её целеустремлённостью, её ладностью («Ромочка, какой вы смешной»). Это всё-таки, наверное, самый обаятельный женский образ у Куприна, хотя и самый противный.

Куприну нравятся люди, которые что-то умеют, мастера дела. И о литературе он говорил крайне сдержанно и неохотно. Он говорил: «Для писателя первое дело — верстак»,— имея в виду большой стол. Он редко говорил о профессиональном, но он чувствовал писательскую профессию. И он обладал такими профессиональными навыками! Даже в старости, даже в поздних текстах, даже в «Жанете, принцессе четырёх улиц» он всё равно добивается того эффекта, которого хочет.

Мне безумно жалко старого Куприна, больного, ничего не осознающего, который приехал в Россию, почти ничего не понимая. Но он даже тут умудрялся ехидно острить в ответах интервьюерам. Я люблю его за неубиваемость, за вечный купринский дух. Невозможно себе представить, что этот почти квадратный, страшной физической силы татарин, который издевался над городовыми, который на спор поднимал гирю рекордное число раз, превратился в шатаемого ветром старичка, который в советском консульстве мог только спросить: «А кошечку можно с собой взять?» Это невероятно! Но при этом для меня важно, что Куприн остался Куприным, что он не сломился.

И даже его алкоголизм мне как-то симпатичен, потому что и в этой области он профессионален. «Если истина в вине, то сколько истин в Куприне», «Водочка откупорена, плещется в графине. Не позвать ли Ку́прина по этой причине?» У Куприна есть замечательная одна его пьяная выходка. Он очень дружил с репортёром Манычем. И вот однажды, когда они в Вене по обыкновению страшно упились, он пьяному Манычу в задницу вставил розу. Понимаете, вот в этом весь творческий метод Куприна — в любую задницу вставлять розу. Это какое-то удивительное, восторженное, нежное, благодарное отношение к миру.

И, конечно, рассказ Куприна «Слон» — это одно из глубочайших произведений о религиозном опыте. Девочку, которой не хочется жить, может спасти только чудо. Чудо можно сделать только одним образом — надо привести в дом слона. Я вам скажу, что как Воскресенье, толстяк, летит на воздушном шаре в «Человеке, которым был Четвергом», так вот этот огромный слон, под которым ломаются ступеньки, входит в дом — и девочке хочется жить. Потому что Бог входит в жизнь, как слон — иногда страшный, а иногда добрый. А слон довольно страшный. Помните, как у Пинчона в «Against the Day» в Африке бродят двое (один коммивояжёр, а второй ищет место для еврейского государства в начале века), и вдруг на них бежит дикий слон! И еврей в ужасе кричит: «И здесь антисемиты!» Да, слон бывает очень страшным. Но слон — это чудо божье. И вот этот рассказ о божьем чуде — это великий урок нам всем.