Вот герой «Жизни Клима Самгина» — это действительно новый персонаж, и Горький не зря придавал этому роману такое гигантское значение. Не зря он говорил, что «от меня останется, может быть, тридцать томов сочинений, но все будут говорить, что он тридцать лет готовился написать главный роман, а потом его написал». «Жизнь Клима Самгина», мне кажется, как и все великие романы, родилась из стремления свести счеты с бывшим другом. Так получилось, мне кажется, у Достоевского, когда у него в разных героях узнают Слащева. Это версия Сараскиной, но я думаю, что она во многом близка к истине. Так получилось у Пушкина с Раевским в «Онегине», и так получилось у Горького с Ходасевичем. Я полагаю, что Клим Самгин — это портрет Ходасевича. Во всяком случае, попытки увидеть в нем горьковский автопортрет противоречат всему, что мы знаем о Горьком. Вот говорят: «Самгин, зато в нем есть горьковские инициалы — МГ, да в нем есть корень «сам»… Корень «сам» здесь означает самость, которая заслоняет человеку его способность сливаться с другими. Самгин явно герой отрицательный, и я помню, как Владимир Львович Якименко, который тогда не был крупным предпринимателем, а был замечательным, очень любимым на журфаке преподавателем истории литературы и автором повести «Сочинение», сказал: «Ведь Самгин сделан главным героем «Жизни Клима Самгина» не потому, что это самый симпатичный герой тридцатилетия, а потому что это самый типичный герой. Поэтому сделал главным героем он Самгина, на что я с места сказал: «А не Кутузова, скажем». И Якименко радостно сказал: «Я хотел именно это сказать». Кутузов там партиец, если помните. Да, Самгин — главный герой тридцатилетия.

Это интеллигент, или это «история пустой души», как писал Горький в черновиках. Он же, собственно, роман сначала называл именно «История пустой души». Это представитель того сообщества, которое присутствует в пародийной пьесе Горького и Андреева как группа интеллигенции под лозунгом: «Мы говорили». Это люди, которые умеют делать вид, создавать иллюзию собственной значимости, значительности, ничего для этого не делая. Вот Ходасевич был значительный поэт, но Ходасевич умел быть всегда правым и всегда красиво выглядеть. За счет своего скепсиса, за счет своей зрительной иронии. Как говорил тот же Шкловский, «муравьиный спирт вместо крови». Но все-таки значительность Ходасевича нельзя сравнивать со значительностью Маяковского, как мне кажется. Многие люди думают иначе. А вот он о Маяковском сразу после его смерти сумел написать такие гадости, на что Якобсон ему указал, что не может же Ходасевич, как человек со вкусом (в статье «О поколении, растратившем своих поэтов»), все-таки не понимать, кто он на фоне Маяковского. Ходасевич умел хорошо выглядеть, он умел быть правым. Почитайте его воспоминания о Брюсове: там получается, что он Брюсова чуть ли не наставлял, был для него чуть ли не моральным авторитетом, а в сохранившихся инскриптах он перед ним на цырлах ходит. Уж конечно, сравните Брюсова и молодого символиста, тогда ещё не написавшего ничего замечательного Ходасевича, сравните их значение в 1913 году. А получилось, что он чуть ли его там не пристыжает после самоубийства Нади Львовой, чуть ли не читает его моральные проповеди, чуть ли вообще не ставит его на место.

Ходасевич, который жил у Горького, который поссорился с Горьким, который был объектом горьковской ревности — не мужской, конечно, а писательской,— он и стал героем «Жизни Клима Самгина». Видите, у Горького это была вечная проблема. Он увлекался людьми, а потом к ним охладевал, потом начинал их ненавидеть, а потом сводил с ними счеты. Это вечная проблема таких увлекающихся персонажей. Ему безумно нравился Борис Зубакин. Потом Зубакин стал позволять себе лишнее, панибратство, приехал к нему и тут же вызвал у него, да ещё и вместе с Анастасией Цветаевой, долгую и не проходящую аллергию. Думаю, что какие-то черты Зубакина есть в героях «Жизни Клима Самгина», в сектантах.

«Жизнь Клима Самгина» действительно, по крайней мере, на три четверти (по крайней мере, три первых тома) — это очень сильная литература. Чтение вызывает такие же ощущения, как глотание граната, глотание яда. Роман с отрицательным протагонистом — это очень трудная штука, понимаете? Потому что герой неприятен автору. И он наделяет его самыми неприятными чертами. Чтение этой книги действительно может вызвать стойкое отвращение к человечеству. Приятен там один герой, одна героиня. Кутузов там неприятен, кстати говоря. Это коммунист с сильным белым мускулистым телом — скучный герой, ему не сопереживаешь. Лютов неприятен, при всем своем таланте, Макаров, Туробоев. Даже Алина Телепнева не очень симпатична, хотя она такая идеальная красавица, и у нее есть замечательная реплика: там ей Самгин рассказывает эпизод, когда красавица показалась голой купцу за огромные деньги, и он сказал: «Подлинная красота ваша от бога». Самгин спросил ее, за какие бы деньги она бы показалась. А Телепнева сказала: «У тебя этаких нет, милейший». Действительно, у Самгина таких денег нет, потому что у него нет тех человеческих качеств, которые есть, скажем, у Лютова, потому что Алина Телепнева отдалась ему, а Самгину бы не отдалась.

Но Самгин, в свою очередь, неотразим для Лидии Варавки, единственной симпатичной героини романа, и, по большому счету, самой обаятельной горьковской героини вообще. Вот это тип женщины, которая в своем познании мира… Помните, там он говорит: «Я хочу испытать, испытать!» — кричит она Климу. Она ему отдается не по любви, если угодно, а из любопытства. Она говорит ему эту замечательную фразу: «Подумай, ведь это ужасно: бог и половые органы». Но для Самгина в этом как раз ничего ужасного нет. Просто понимаете, для Самгина в жизни важно одно: хорошо выглядеть. А для Лидии Варавки важно знать, понимать. Поэтому она сгорает так рано, поэтому он видит её седой. Именно поэтому Лидия Варавка (я до сих пор помню её загорелые, блестящие ноги, её курчавую шапку волос, её глаза огненные) — это для Горького недосягаемый, всегда его волновавший тип женщины, которой всего мало. Которая не знает, чего она хочет, потому что её страсть неутолима. Неутолима не в физическом смысле, конечно, а ей хочется все знать, все пройти. И, конечно, нет мужчины, который мог бы её увлечь, потому что для нее и Макаров мелок при всей своей красоте, и Туробоев… Нет, таких героев нет. И Лидия Варавка прекрасна тем, что она в своем безоглядном любопытстве доходит до смелости, до полного отрицания, до одиночества. Она не любит людей, она не пытается закосить под людей, она вообще ни под кого не косит, она вообще очень честная.

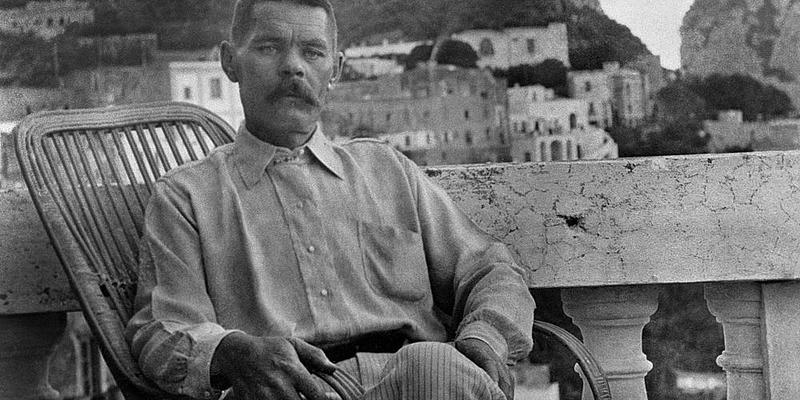

В то время как Самгин притворяется каждую секунду, действует по принципу «молчи — за умного сойдешь», и он действительно наиболее ненавистный Горькому тип именно потому, что не было таких увлечений, таких опасных крайностей, которых Горький бы не разделял. И иногда в погоне за модой, в погоне за читательским вниманием он говорил вещи чудовищные. Я думаю, что это и привело его к поздней катастрофе, когда в 30-е годы он в погоне за тем же государственным вниманием и вниманием большинства стал откровенным сталинистом. Зависимость от читательской аудитории — это страшная, омерзительная зависимость. Горький был в такой моде с 1898 года, со своего тридцатилетия, что он стал заложником этой моды. Хотя лучшие свои вещи он написал как раз в одиночестве, когда в каприйской эмиграции он написал «Городок Окуров», когда в другой своей эмиграции он написал рассказы 1922-1924 годов. Когда он был в России полузабыт или презираем. Или когда он «Несвоевременные мысли» писал, расходясь с большинством. Но он этого расхождения терпеть не мог. Он все время стремился оказаться на гребне, на стрежне, в гуще дела,— это по-своему обаятельно. У него нет этой самгинской позиции быть всегда правым. А Ходасевич это умел, и большинство интеллигентов 1910-х годов это умели. Им своя правота, своя безупречность была дороже правды. Репутация дороже истины, и вот это Горький ненавидел.

Можно, конечно, много говорить о том, почему он не смог закончить роман. У него в черновиках сохранилась такая бумажка: «Конец романа, конец героя, конец автора». Он почувствовал, что умирает и не сумеет закончить роман. Он не сумел добить Самгина. Но здесь, пожалуй, в этой его неспособности с Самгиным разобраться,— здесь лежала такая довольно глупая, что ли, ошибка, конструктивный недочет. Он решил изобразить сноба, это прекрасно. Но он не понял одной главной вещи: что сноб живет плохо, а умирает героически. Вспомните, как умирает Ходасевич, когда он без страха, без слез (иногда он плачет при последнем разговоре с Берберовой, но он говорит: «Как страшно не знать, где ты; как страшно жить и не видеть тебя»,— говорит он ей); его смерть, его умирание — это образец стоицизма, я бы сказал, героизма. Ходасевич — героическая фигура в русской литературе. Да, неприятная, да, снобская, наговорившая массу гадостей обо всех, да, страшно пристрастная (достаточно вспомнить, что он от обиды писал про Тынянова и формалистов), но умирал, как герой. И Самгин не может умереть, затоптанный толпой, потому что снобу небезразлично, что о нем подумают. И может быть, снобизм — это единственный адекватный ответ на кошмарные вызовы двадцатого века. Потому что в двадцатом веке важно не только быть правым, да. Главное в двадцатом веке –важно прилично себя вести, важно помнить, что на тебя смотрят. И в этом смысле Самгин, пожалуй, хотя один из самых неприятных из горьковских героев, но это и серьезный урок для остальных.

Если говорить о стиле этой книги. Мне кажется, что способность Горького подмечать в людях неприятное, отвратительное и уродливое,— помните, там ступни Варавки (отца Лидии) напоминают блюдо для рыбы, овальное. И сразу от Варавки начинает пахнуть рыбой. Его способность подмечать уродство и патологию он вручил Самгину, и это сделало чтение книги таким неприятным, ничего не поделаешь. Но нельзя отрицать и другого: что книга эта написана энергично. Она написана с живой ненавистью к этому типажу — стукачкам вроде Варвары, к сектанткам вроде Зотовой. Ненависть — тоже полезная вещь в литературе.