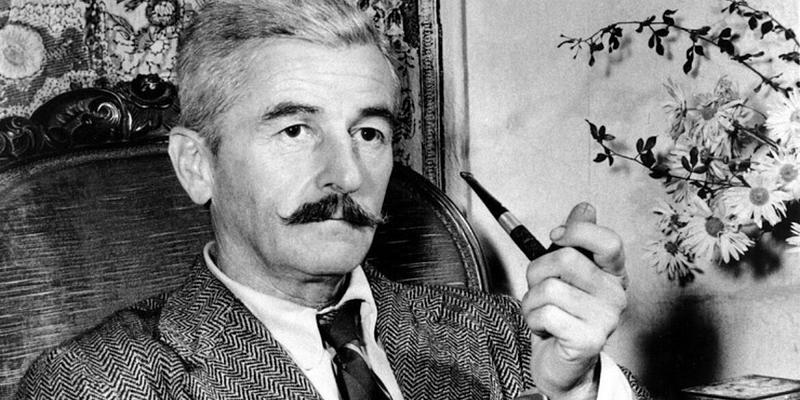

Ахматова совершенно справедливо говорила, что, когда она читает Фолкнера, у нее ощущение чрезмерной густоты. Алексей Толстой говорил, что у него таким было чтение Льва Толстого: «Я уже все понял, а ты продолжаешь нагнетать». Фолкнер – это страшная густота письма. При этом, как в его карикатурах, глубочайшая продуманность и согласованность всех сюжетных линий.

Если говорить о Фолкнере как о писателе, прежде всего нужно заметить его необычайное формальное совершенство. Глубина проработки сюжета, внимательность к мельчайшим линиям, поразительно точная и тонкая инструментовка, у каждого персонажа свой голос. Ну и, конечно, в основе творчества Фолкнера лежит иррациональное чувство времени. Чувство времени проходящего, которое надо зафиксировать любой ценой, понять, уложить в какую-то форму, найти для каждого момента язык.

Ну вот «Sound and Fury», «Шум и ярость»… Как, собственно, появилась книга? Фолкнеру хотелось написать рассказ об одном дне, когда бабушка умирает, поэтому детей отсылают играть к ручью. Старший мальчик инцестуально влюблен в сестру, девочку-красавицу. Девочка эта вот-вот потеряет невинность, у нее роман на стороне. А один из этих детей – мальчик-идиот. Ну вот такое сложное сплетение, при этом он хотел запечатлеть этот день, пятна солнца, ручей. И – главное – сложное ощущение: смерть бабушки с одной стороны и гибель рода с другой, гибель рода выражает Бенджи – несчастный идиот. В-третьих – это чувство запретной страсти. Свести в единый клубок эти сложные линии для того, чтобы этот день в его сложности запечатлеть. И главное, для того, чтобы запечатлеть главную драму американского Юга, страшную силу его жизни и его обреченности, обреченности исторической и человеческой, то есть тот дух вырождения, который на нем поселился. И неизбываемое, непрощаемое поражение в борьбе с Севером.

Это осталось для Фолкнера неразрешимой травмой, потому что Север всегда выигрывает: за Севером всегда прогресс, за Югом – культура. Север выиграл войну, Юг выиграл культуру (по формуле, по-моему, Юдоры Уэлти). Что же в результате получилось? В результате он написал этот рассказ сначала от лица идиота, потом от лица одного из мальчиков, как раз влюбленного (который во второй части кончает с собой, Квентин Компсон). Третий – та же история, изложенная глазами самого нормального брата, который пытается как-то продолжить семейный бизнес, семейную ферму. А четвертый – просто объективная история глазами служанки. Пятая – есть приложение-хронология событий и родословная Компсонов. Все вместе получилось великий модернистский роман «Шум и ярость». Фолкнер все равно считал его неудачей. Лучшим своим романом и при этом неудачей. Но, поверьте мне, ощущение этого дня и, главное, ощущение умирающего Юга, вырождающегося, оно у меня сохранилось. Фолкнер – это кровь, инцесты, роковые страсти, бушующие на крохотном пятачке земли, в этой Йокнапатофе, всех жителей которой он придумал и которых он был единственным владельцем и создателем.

Он действительно создал американский Юг, южную готику, которая одержима поражением, ресентиментом и при этом страшной жаждой необязательно плотской, а тоской по вечности, по плоти мира. Вспомните «Медведя» – повесть, в которой описана охота, в которой медведь – страшный, древний дух леса – предстает символом сильной, страшной, могучей и все равно обреченной жизни. Обреченной потому, что все равно придут охотники. Но невероятная сила исходит от его описаний и его стилистики в целом, от его энергии. Фолкнер – это же человек абсолютно взрывной энергии. Кстати, не зря Миша Успенский любил об этом разговаривать и рассказывать… Фолкнер перед каждым большим романом уходил в запой. Не потому, чтобы расслабиться. А потому, что он чувствовал выходы из запоя, когда выздоравливаешь: это дает тебе ненадолго чувство божественной гармонии мира. Ты плачешь сентиментально. Он всегда со слезами выходил из запоя. Так вот, понимаете, ощущение выздоровления очень у Фолкнера сильно. Это с одной стороны, мир, одержимый жаждой; мир, причудливым образом сочетающий вырождение и страстное физическое здоровье. Пожалуй, наиболее наглядно это не только в «Шуме и ярости», но больше всего в «Свете в августе».

«Свет в августе», где беременная женщина идет на лесопилку искать отца своего ребенка, это стартовая коллизия, вокруг которой закручивается все остальное, – это мир, в котором сочетаются страшная дикость и при этом утонченность. Страшная витальность и полная обреченность, здоровье и невероятная извращенность.

Почему еще получается такое впечатление? Наверное, потому что Фолкнер – это деревенщик, это классический сельский писатель. В России таких было много. Но он при этом – модернист. Представьте себе российский сельский роман, условно говоря, «Тихий Дон», написанный модернистом, в технике «Улисса». Представьте себе «Тихий Дон», написанный в технике «Улисса». И это будет Фолкнер. И это дает сложнейшее ощущение, сложнейший синтез высокой обреченной культуры (что есть, кстати, и в «Унесенных ветром», в этом американском «Тихом Доне») и высокой культуры грубой почвенной силы (то, что есть в «Осквернителе праха», в «Сарторисе»). Вот эти страшные, корневые типы, хозяева, собственники, Сноупсы, но при этом уже во втором поколении они вырождаются, они обречены, они вырождаются, кончают с собой или попадают в какую-то драму. При этом на уровне описаний – невероятная пластическая сила.

Вспомните «Авессалом, Авессалом!», который начинается картиной жаркого летнего дня, и эта ссохшаяся краска на доме, и этот запах пыли в доме, этот виноградник, который его увивает, – это все врезается в память. Конечно, Фолкнер влиятелен невероятно прежде всего как стилист. И более того, он писатель абсолютно модернистской отваги в перестановке, перетасовке событий, в передаче внутреннего голоса героев. У него не сразу, как в некоторых рассказах типа «Засушливого сентября», далеко не сразу начинаешь понимать, что вообще происходит. Но в этом предельно уточненном, сложном, написанном так виртуозно мире происходят чрезвычайно грубые и плотские, иногда совершенно примитивные физиологические страсти. Вот в этом противоречии – величие Фолкнера.

И, кстати говоря, американский Юг, как он у Фолкнера изображен, мало изменился с этих пор. Куда бы я на Юг ни приехал (будь то Каролина, будь то Техас, будь то даже некоторые куски Калифорнии), я фолкнровских персонажей узнаю на каждом шагу по сочетанию силы и обреченности. Я думаю, что русская деревенская проза была бы великой, если бы она к своей сентиментальности и к ресентименту (как у Распутина) добавила бы фолкнеровской изобразительной мощи, которой, надо признать, у Распутина нет. Она у него есть в некоторых местах: например, в любимом богомоловском эпизоде, Николай Богомолов его всегда цитировал как образец: когда пасечнику сообщают, что пришла победа (а он последний человек, который об этом не знает). Но такой эпизод там один. А в целом написал-то он довольно много.

Я помню, у Распутина в «Дочери Ивана, матери Ивана» Тамара выходит из зоны, идет и видит картофельную ботву; людей, похожих на эту ботву. И дым стелется. Некая изобразительная сила там есть. Но если бы русская почвенная проза обладала бы таким же модернистским сознанием, как, например, Валерьян Пидмогильный в романе «Город», у нас была бы великая литература, корневая и почвенная по сути и модернистская по исполнению. Фолкнер свел эти крайности.

Конечно, нельзя не упомянуть его гениального романа «Притча» – романа о природе любой войны, роман о любой войне. Ему удалось то, чего не удалось Хемингуэю. Хемингуэй написал свой текст библейской силы – «Старика и море». Но свой главный военный роман он не написал. Для этого он был, мне кажется, недостаточно взрослым человеком. А Фолкнер написал свое проклятие войне, когда в «Притче» мы видим этот знаменитый диалог: «Человеческая глупость не только выживет, она выстоит и победит, победит всех». В этом есть, конечно, определенное величие.

Для меня Фолкнер прежде всего – это «Авессалом, Авессалом!», «Шум и ярость» и «Медведь». Если вы почувствуете, что вам незачем жить, а вокруг вас – скупая и ровная поверхность жизни, как плоская равнина, перечитайте «Медведя». К вам вернется чувство божественной сложности, полноты, ароматности мира, его божественной неуправляемости, его медвежьей силы.