Нет, как раз из человека ты превращаешься в супергероя, потому что современный подросток сталкивается с теми вызовами, серьезность которых нам не снилась. Он приходит в мир, в котором понятия добра и зла чрезвычайно зыбки, в котором все переоформляется, переучреждается. Выясняется, что зло – это, возможно, не реакция на добро, а вообще первооснова мира. Это готическое мировоззрение. Я поэтому все время настаиваю на том. Грех себя цитировать, но:

Что значит это СВО?

Да думаю, немало.

Нет больше ничего,

На чем бы все стояло.

И мрамор, и гранит,

И зэк, и соглядатай –

Все в воздухе висит,

Как некогда Распятый.

Это раскол, сопоставимый с христианством. И переучреждение, сопоставимое с христианством. Это антропологическая революция, а не новая мировая война. У нас вообще за слово «антропологическая» начинают сразу упрекать в фашизме, но это не так. Это просто для того, чтобы не думать. Так вот, в этом антропологическом разломе приходить в мир и встречать взрослость – сложное дело. Я поэтому и думаю (и это происходит сейчас в мире, подтверждается всеми прогнозами, первыми доказательствами), что сейчас востребованы два вида литературы. Во-первых, триллер, потому что неоготика ведет к этому жанру. Романтика и готика – разные вещи. Романтика порождает действующего героя, а в готике герой-эскапист, герой убегающий, вроде вот Эдгара По, Лавкрафта или – у нас – Грина. Первый жанр – готика, а второй жанр – это подростковая проза.

Сегодня нет хорошей подростковой прозы, есть огромное количество романов, которые эксплуатируют старые сюжетные схемы числом три. А именно, подросток сталкивается с буллингом, подросток сталкивается с первой любовью и ее физиологическими проблемами, подросток путешествует (как Томаш Вильмовский из Альфреда Шклярского). Но подросток, которому предстоит заново открывать мир и переучреждать какие-то базовые вещи, – мне кажется, такой литературы сейчас практически нет. Я в «Остромове» пытался решать эту проблему, когда описывал Даню Галицкого. Сколько ему там, 18 лет или чуть больше.

Мне кажется, что главная проблема сегодняшней подростковой литературы – это пока еще неосознание серьезности вызовов. И, конечно, отсутствие поиска в выстраивании каких-то новых сюжетов. Без дураков говорю: человек, который сегодня поставит на подростковую прозу, на «янг эдалт», и научится это писать, – такой человек стяжает все лавры. Веркин, на мой взгляд, довольно близко к этому подходит, и не только в «Снарке», но и в более ранних вещах. Но Веркин не очень оригинален. Нужен новый Крапивин. Но, опять-таки, Крапивин более радикальный. Может быть, нужен писатель, не боящийся религиозной темы. Но золотая жила лежит здесь.

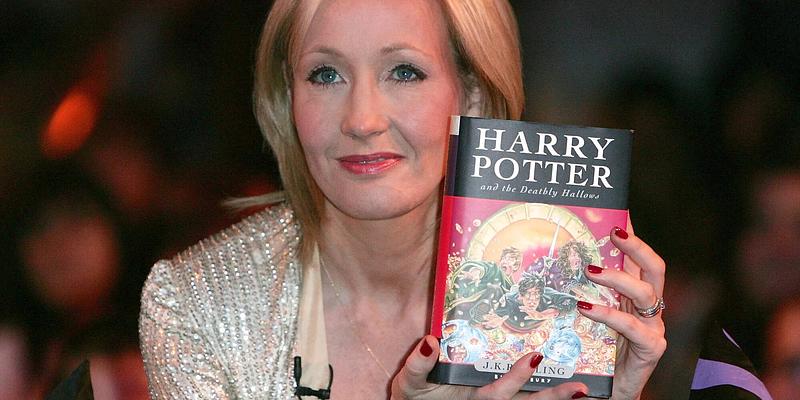

Русская литература всегда к детской литературе относилась так, как будто она сдает своих детей на руки английской бонне, англичанам, французам – Гектору Мало, Джоан Роулинг или Диккенсу. Но с этой практикой пора завязывать. Хотите вы того или нет, но нужно выстраивать детскую и подростковую литературу. Это то, с чего начинается пересоздание мира. И писать о подростках надо с той мерой серьезности…

Пожалуй, я могу назвать одного автора подростковой прозы, который находится на уровне серьезных задач. Но этот человек давно умер, в 30 лет. Это Леонид Липьяйнен. Писатель, который был, как мне кажется, одним из ведущих в своем поколении. Его повесть «Курортный роман восьмиклассника» была гениальным текстом. Это были почти «Страдания юного Вертера», написанные на материале взрослой, такой думающей молодежи 70-х годов. Ну может быть, еще Тоболяк с «Историей одной любви» – она была пошловата, но герой был интересным, 17-летний такой тоже.

Почему Вертер стал главным героем поколения? Он отразил возраст эпохи – ей было 20-22 года. Ведь дело в том, что, например, сюжетом подростковой прозы могла быть история этого мальчика, который, узнав правду об истории своей семьи, захотел сбежать в монастырь и никогда не жениться. Это интересная, реальная история. Да и вообще, не следует избегать радикальных тем. Когда же еще быть радикальным, кроме как не в 14? Я помню, как мне Роберт Шекли сказал: «Любимой книгой моего отрочества была «Так говорил Заратустра»». Я говорю: «Как же это можно читать в отрочестве?» Он пояснил: «В 14 лет это еще можно читать, а вот в 15 лет уже смешно».