Я думаю, что «Дуэль» действительно являет собой отчасти пародию на всю русскую литературу до чеховского периода. И Чехов, конечно, здесь — я согласен с Минкиным — похож на Лопатина, который таким вот образом скупил «вишневый сад» русской литературы. Одна девочка у меня в сочинении так откровенно и писала.

Чехов, безусловно, пародирует в «Дуэли» главную коллизию русской прозы, а именно дуэль сверхчеловека с лишним человеком. И при этом оба доведены до абсурда, лишний человек — уже лишенный всякого очарования — это сентиментальный эгоист Лаевский, а дошедший до абсурда сверхчеловек, тоже уже лишенный всякого сострадания и лишь на секунду позволяющий себе милосердие — это фон Корен. Но глубина и величие чеховской позиции в том, что русская жизнь перемалывает обоих: и Лаевский теряет свою идентичность, и фон Корен уезжает куда более смиренным человеком. Мне кажется, что ключевую роль для Чехова здесь играет дьякон, которого, собственно, он для того и ввел в это повествование.

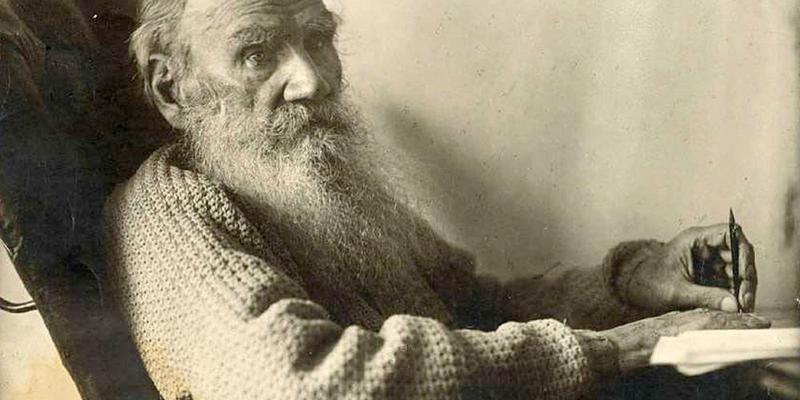

Дьякон — это новая, небывалая фигура, которой в русской литературе до Чехова не было. Дьякон Победов, который, и есть главный персонаж этой чеховской повести — самый, наверное, глубокий и личный чеховский автопортрет. Чеховский автопортрет такой же силы и искренности находим мы только в «Архиерее», где и мать архиерея очень похожа на мать Чехова, и ощущение умирающего Чехова было примерно таким же, насколько мы можем судить по разным свидетельствам. Чехов ощущал себя как бедный, неродовитый, печально одинокий священнослужитель. Священнослужитель прежде всего потому, что его вера — дело сугубо интимное, о которой он не говорит почти никогда, вера не результат, а процесс, процесс постепенного постижения, открытия бога. И, конечно, для Чехова дьякон — автопортрет еще и потому, что в его прозе очень часто появляется молодой застенчивый священник, который не знает истины, но чувствует ее. И вот этот трагизм состояния писателя.

Дьякон понимает, что в дуэли фон Корена с Лаевским, которая, в общем, заложена в механизм изначально, нет правых, не может быть победителя. И Лаевского жалко, и фон Корен отвратителен, и фон Корен не прав. Конечно, там вся симпатия автора с добрыми, с трогательными героями вроде толстовской Пашеньки из «Отца Сергия». И дьякон Победов — носитель эстетической веры прежде всего. Он говорит: «Вот мой отец — тот веровал. Он когда шел молиться о дожде, брал с собой зонтик. Так он верил в силу молитвы». Вот эта вера в силу молитвы — это чеховская вера в силу слова, в силу художества, и дьякон — это прежде всего существо эстетическое, поэтому помните, как он ласково разговаривает с зайцами, когда их пугает по дороге. Когда он проваливается в болото, он так же точно ведет себя. Он потому и проваливается, что заворожен страшно красотой этого летнего утра. Этот дьякон — самоироничный, насмешливый, застенчивый, робкий,— это и есть, по Чехову, носитель подлинной веры, подлинного гуманизма. И то, что он вводит его в этот контекст…

А вы представьте, если бы такой персонаж появился в «Евгении Онегине», и с криками «он убьет его!» выскочил из-за кустов, если бы он появился в «Княжне Мери» или в дуэли Пьера с Долоховым,— он бы снял этот искусственный конфликт именно потому, что дьякон этот прежде всего носитель подлинного знания о жизни. И сам по себе он — носитель подлинности, он — олицетворение того отношения к миру, которое у Чехова глубоко запрятано, отношения благоговейного, которое проявляется в гениальном совершенно рассказе «Студент», которое довольно остро чувствуется в «Архиерее».

Чехов же ненавидит людей знающих. Для Чехова даже Беликов, который бежит от жизни, все-таки лучше, чем-то привлекательнее, чем Лидия в «Доме с мезонином», которая точно все знает. Ему милы застенчивые люди — такие, как Мисюсь. Конечно, в «Дуэли» очень силен элемент насмешки русской литературной: все герои — это вырождение. И любовница Лаевского, и Николаенко Самойленко — все эти персонажи русской классики, которые сосланы в провинцию, дожили до глубокой старости, и в результате долгого воспроизводства, долгого повторения одних и тех же ситуаций, долгой жизни в условиях ста лет одиночества, условно говоря, начинают как-то деградировать.

Чехов и был главным поэтом, первым русским постмодернистом, главным поэтом деградации и увядания. Увядают русские усадьбы, увядают инженеры, увядают революционеры, потому что революционер в «Невесте» Саша — это уже совершенное вырождение образа: тычущий пальцами в грудь, как говорил Олеша, «железные пальцы идиота». Это все люди, которые вызываю горькую насмешку, это все цветы запоздалые. Дьякон — единственный, у кого есть некоторое будущее. Потому что у него есть эта связь с богом, тонкая.

Между прочим, «Дуэль» очень тесно связана с «Черным монахом», потому что черных монах с его ласковыми глазами, ласковыми интонациями, который является Коврину,— это и есть подлинная вера и подлинный гений. Для Чехова гениальность — явление тоже религиозное. И даже если Коврин заблуждается, но в моменты своих озарений, в моменты своих бесед с монахом он чувствует свою причастность к чему-то. И то, что ему является именно монах,— это не случайно, потому что для Чехова монашество — это и есть вариант гениальности, вариант служения высшего.

Его отношение к церкви: Чехов знал многие церковные службы наизусть и баском подпевал: он ненавидел, когда отец заставлял его ходить в церковь,— это отдельная тема. Важно, что чеховское отношение к миру религиозно, и будущее за дьяконом.