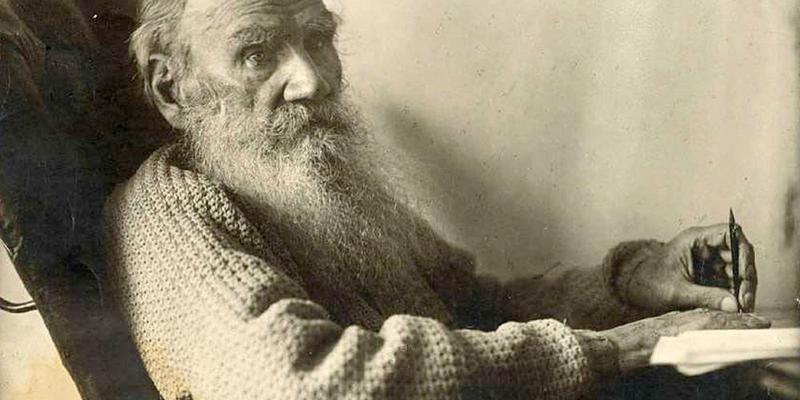

Куприн наряду с Мопассаном был любимым писателем моего детства, и я обоих читал запоями, по несколько томов, долго читал только Куприна. Потом опять начинался через полгода, через год этот «купринский запой», я перечитывал какие-то вещи. Беда Куприна в том, что самые сентиментальные и самые розовые, слащавые его произведения стали хитами, чемпионами зрительского и читательского спроса: это «Олеся», это «Гранатовый браслет», который я считаю поразительно слабым, слюнявым и сопливым произведением. Куприн писал же такие слащавые и сентиментальные детские стишки. Ну, была у него такая слабость, я думаю, иногда с похмелья особенно, потому что это дело он любил и знал.

Но Куприн мне представляется всё-таки как раз писателем, существующим, как и Мопассан… Вот у нас была сегодня лекция про Мопассана, про его незаконченные последние романы, и прежде всего про «Анжелюс». Там мы как раз говорили о том, что он существует на пересечении сентиментальности и зверства. И в этом смысле у Куприна как раз мне его сила и ум симпатичнее, чем его слащавость.

Он вообще был человек сентиментальный, потому что он, вы помните, воспитывался-то в доме престарелых, где его мать работала. Они нищенствовали, невзирая на аристократические татарские свои корни. У них вечно денег не было. Его вечно кормили и жалели эти старушки, старухи-богаделки. И поэтому у него есть, как в рассказе «Святая ложь», та болезненная, мучительная сентиментальность, которая, как сам он пишет, бывает иногда в работных домах, в казармах, в публичных домах, в тюрьмах и в домах престарелых — такая страшная тоска, какая бывает вечерами в казарме. Он силён в изображении радости, силы, силён в изображении вот этих сентиментальных чувств. Я, кстати, совершенно не скрываю, что, когда я был дитём, я горше всего плакал над его рассказом «Королевский парк». Вот я рекомендую его детям. Я не буду вам его пересказывать. Почитайте, это очень душеполезное чтение. Я, кстати, не уверен, что я и сейчас не разревусь, если «Королевский парк» перечитаю.

Но, помимо сентиментальности таких рассказов, как «Святая ложь» или «На покое» про престарелых актёров тоже в богадельне, Куприн мне дорог прежде всего вот чем. Это всё-таки писатель, для которого высшим критерием в оценке человека является профессионализм. Для него профессия — это аналог совести. Я думаю, что этому я научился у него. Куприн — писатель профессионалов, любящих своё дело, самозабвенно его делающих и находящих в этом деле спасение от любых невзгод. Посмотрите, сколько профессий он сменил, и посмотрите, как он любуется людьми, которые хоть в чём-то да профессиональны: будь то шарманщик, или гимнаст, или борец, или лётчик, или даже (как в моём любимом рассказе «Ученик») карточный шулер. Причём для Куприна в человеке главное — это именно страстность, страстная верность чему-нибудь.

Он любуется даже ворами. У него есть дивный очерк «Обида» о том, как сидят одесские адвокаты и пишут протест против погрома. Но вдруг входит человек, одетый очень эклектично — отчасти очень дорого, а отчасти очень дёшево. Голова его похожа на боб, стоящий горизонтально. И он говорит: «Молодые люди, мы пришли присоединиться к вашему протесту. Мы тоже против погромов. Мы — одесские карманники. И думаем, что наши корпорации ради такого дела можно объединить». И дальше они их объединяют. А потом говорят: «А сейчас мы хотим вам показать наше искусство»,— и блистательно обчищают всех, хотя после этого быстро возвращают обчищенное.

Для Куприна в условиях России, где человек вообще весит и стоит очень мало, единственным критерием его незаменимости, его абсолютной защищённости и востребованности является профессионализм. И посмотрите, как важен, как дорог для него человек, отдающийся собственному делу. Это касается и писательского профессионализма. А вообще у Куприна есть вот эта слабость именно к профессии, именно к профессиональным навыкам, поэтому он пишет так быстро, так грамотно, так удивительно точно, поэтому у него так всегда напряжена, натянута фабула. Он такой немножко тоже наш русский Мопассан, потому что рассказы его развиваются стремительно, и фабулы там всегда неожиданные, и характеры очень яркие, и заданные тоже несколькими словами. И посмотрите, с каким упоением он описывает людей, жадно познающих мир и умеющих в этом мире делать своё дело. Конечно, для Куприна «страсть» — ключевое слово. Именно поэтому, кстати говоря…

Я возвращаюсь к теме наслаждения. Да, конечно, он наслаждается, когда описывает Яму, но самая обаятельная героиня там — Тамара. Почему? А потому что Тамара среди всех этих проституток, которые занимаются своим делом хаотично и от голода, она — настоящая профессионалка. Она умеет быть любой, она умеет нравиться, на неё огромный спрос, у неё прекрасные манеры. И именно она в конце концов — единственная победительница. Куприну может сколько угодно нравиться Женька, но Женька — просто человек хороший. А, вообще говоря, Тамара — это та, которая отдаётся с умом, которая актриса замечательная, которая умеет сделать карьеру даже в публичном доме. И, как ни странно, здесь Куприн тоже ценит прежде всего умение, искусство.

Надо сказать, что и в «Поединке» — одном из самых известных его произведений — нет ненависти к армии вовсе. Напротив, он восхищается, например, Бек-Агамаловым, помните, когда Бек там устраивает эту рубку, когда он гладко, зеркально умеет срезать глиняного болвана. Ромашов этого не умеет совсем, и ему в армии делать нечего. А настоящий офицер — ну, даже такой, как этот полковник [капитан] Слива — ему всё-таки симпатичен. Куприн любит армию. Он ненавидит армейскую тупость, он ненавидит ту квазиармию, которую сделали в царской России, вот эту сплошную принудиловку он ненавидит. А любит он, чтобы люди умели, чтобы люди с наслаждением служили. Кстати говоря, это у Веллера очень есть. Помните, в этом рассказе (забыл, как он называется), где у него внезапная проверка, и там единственный артиллерист понравился этому генералу. Он ему даёт «Командирские» и говорит: «Хочешь — ночи, а хочешь — пропей» [«Бог войны»].

Профессионалы у Куприна — пожалуй, единственные люди, кому он горячо сочувствует. Посмотрите на «Гамбринус» — один из самых лучших рассказов вообще когда-либо написанных, рассказ с удивительной силой. Конечно, формально это рассказ о бессмертии искусства, но по большому счёту это рассказ ещё и о бессмертии профессионализма. Потому что, когда Сашка музыкант из «Гамбринуса» возвращается с войны с перебитой рукой, и все спрашивают: «А где же скрипка? И как же скрипка»?— он достаёт из кармана глиняную свистульку, бедную и убогую, и начинает такое на ней выкамаривать, что весь «Гамбринус» пускается в пляс! И эта свистулька как бы поёт о том, что искусство всё выстоит и всё победит. Но на деле-то речь, конечно, не об искусстве как таковом (это слишком абстрактно для Куприна). Победит гениальность, победит профессия, потому что всё можно сделать с человеком, а нельзя у него отнять его дар.

Что ещё мне кажется очень важным для Куприна? Я много раз признавался, что моё любимое произведение Куприна — это повесть «Каждое желание», которая издавалась впоследствии под названием «Звезда Соломона», потому что такое название менее откровенно. Мне безумно нравится в этой повести её пафос. Я не буду вам её пересказывать. Я всегда детям, школьникам пересказываю первые три главы (кстати говоря, как и мать со мной когда-то поступила) и говорю: «А дальше — сами». Ну, оторваться действительно нельзя.

Я вам даже эти первые три главы не буду пересказывать, чтобы вам история Афанасия Ивановича Цвета была явлена с первых глав во всей своей наглядности великолепной и во всей своей увлекательности. Конечно, это отчасти пародийная вещь, там пародируется вся готика. Внезапное наследство, приезжает он получать это наследство. Заброшенный дом, куда никто из крестьян местных не хочет войти, боится. Репутация у хозяина самая чернокнижническая. Афанасий Иванович Цвет приезжает, видит на столе таинственную книгу, начинает её расшифровывать… А дальше — сами.

Так вот, эта вещь хранит в себе какой-то очень глубокий, очень человечный и, в общем, странный пафос. Цвет — добрый человек. Но быть добрым недостаточно. Вот здесь, как ни странно, такая мысль Ходасевича: «Будь или ангел, или демон». Как раз мы с соавтором моим, Лерой Жаровой — очень близким мне человеком и замечательным писателем — сегодня спорили: насколько прав Ходасевич, когда он это говорит? С одной стороны, ангелов и демонов столько, что уже простая человечность востребована. А с другой стороны, когда смотришь на XX век, то понимаешь, что в XX веке мало быть просто человеком. Цвет — добрый, Цвет — безвредный, но ведь он — насекомое.

Ведь когда Тоффель… Там, правда, конечно, Мефистофель это говорит, а особенно верить Мефистофелю не следует. Я думаю, что монолог этого Мефистофеля будет посильнее, чем в «Фаусте» Гёте, и уж, конечно, посильнее, чем у Томаса Манна. Тоффель ему говорит: «Слушайте, ведь у вас всё было в руках! Вы могли залить мир кровью, а могли стать благодетелем человечества! А что вы сделали?» И он с ужасом понимает, что ему ничего не хочется, а ему хочется быть коллежским регистратором. И финал этой повести, когда к нему вваливается толпа сослуживцев и поёт:

Коллежский регистратор

Чуть-чуть не император.

Зубровку [листовку] пьёт запоем,

Страдаем геморроем.

И после, в финале, ему встречается женщина, которая помнила его в эпоху всемогущества. И он её где-то видел, и она его где-то видела. И она говорит: «Я, помнится, вас видела где-то, но вы были совсем-совсем другой, совсем не такой». Он был окутан флёром этого всемогущества. И как же он им распорядился? Простой и добрый малый, но мало быть простым и добрым малым. Малый — он и есть небольшой. Пафос этой купринской вещи странен, но мне в каком-то смысле он близок, потому что время добрых кончилось, с добрыми слишком легко сделать всё что угодно.

Мне возразят (и мне уже возражают, я получаю уже в изобилии эти письма, спасибо вам за вашу активность), что, конечно, нельзя сравнивать Куприна с Буниным, потому что Бунин — высокое искусство, а Куприн — беллетристика. Ребята, а чего вы наезжаете собственно на беллетристику? Хорошо, мне уже пишут: «Вот вы побиваете Айрис Мёрдок Дафной дю Морье». Дафна дю Морье всю жизнь прожила с клеймом беллетриста, но как писатель она, конечно, выше и талантливее, чем Мёрдок. Простите меня, что я всем расставляю оценки и оттенки. Это учительская манера, школьная. Но в литературе вообще действует конкуренция, иначе бы литература не была интересным делом. Для этого нужны и премиальные сюжеты, кстати. Дю Морье заботится о напряжении сюжета, об обрисовке персонажей, о сложной и нестандартной мысли. Об этом всём и должен заботиться беллетрист. Беллетрист хочет, чтобы его было интересно читать. А Мёрдок пользуется кредитом читательского доверия и может позволить себе написать такую нудную вещь, как «Море, море», «Алое и зелёное», или «Под сетью». «Чёрный принц» — ещё более или менее приятное исключение из этого.

Так вот, посмотрите, Куприн — конечно, он беллетрист. И он никогда этого не скрывал. Он газетчик, он массу рассказов написал в газеты — например, такие как «Чудесный доктор», «Улыбка ребёнка» или изумительный рассказ «Травка». Но Куприн при всём при этом заботится о читателе, и в этом ничего плохого нет. Он хочет, чтобы читателю было интересно. Он старается, чтобы читатель не терял ни на секунду нити повествования. И я ничего дурного не вижу в беллетризме. Я вспоминаю как раз статью Аннинского — «Жажду беллетризма!». И я очень хорошо помню, как Аннинскому за это прилетало. Писатель должен по-купрински заботиться о том, чтобы быть ярким и интересным.

У Куприна, конечно, есть чудовищные провалы вкуса. Но, как уже было сказано, гению вкус необязателен, во-первых. Во-вторых, он пользуется этими штампами иногда для пародий. И тоже, ребята, простите меня, но пародии Куприна — одни из лучших в русской литературе. Вспомните его потрясающую пародию на Горького — «Дружочки»: «В тени городского писсуара лежали Мальва, Челкаш и я. Провалившийся нос Мальвы свидетельствовал о маленьких заблуждениях её молодости». Абсолютно горьковский стиль! Или потрясающую его пародию на Бунина: «Сижу я у окна, жую мочалу, и в дворянских козьих моих глазах светится красивая печаль». Потрясающий текст абсолютно! (Или «козьих» там не было, а «козьими» глаза Бунина называл Катаев.) Это блистательная вещь абсолютно.

И Куприн умеет поиграть со штампами массовой культуры. Я вообще думаю, что игра со штампами читателю необходима, потому что Куприн под маской штампа проникает в читательское воображение, в его сознание — и вы читаете… Кстати, обратите внимание, что есть запись голоса Куприна, он там читает своё стихотворение переводное. Послушайте, какой это умный голос. И Куприн — прежде всего умный и сильный писатель, каких в русской литературе очень мало.