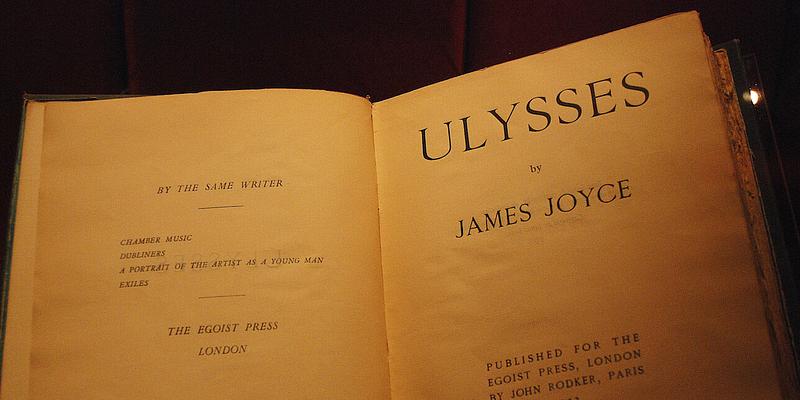

Что касается аналога русского «Улисса», то он есть. Одиссея — это такой вообще русский жанр. Сначала это «Мёртвые души», а в XX веке это «Москва — Петушки — такое странствие по водке. Там очень много черт «Улисса» и огромное количество языковых игр, такая карнавально-патетическая структура, религиозные аллюзии, плазма текста, необычайно и богато оркестрованная. Ну, конечно, «Улисс» гораздо больше, чем «Москва — Петушки». Но надо вам сказать — часто и культурный слой, из которого взаимодействует Джойс, гораздо больше. Там десять веков английской литературы, а «Москва — Петушки» — это два столетия российской светской культуры, не более чем.

Но, конечно, «Москва — Петушки» по замыслу своему, по пафосу от «Улисса» ничем не отличается. И больше того скажу: и сам Веничка — это такой же обаятельный трикстер, как Блум. Другое дело, что Блум всё-таки специально сделан евреем, чтобы ещё и масштаб культурного взаимодействия был больше тоже. Для Блума актуальны не только и не столько католические аллюзии, сколько ещё иудейские — тем самым опыт героя как бы расширяется вдвое. А Веничка — это тоже человек многослойный: в нём есть русский писатель, есть советский интеллигент, есть бомж, по крайней мере деклассированный элемент.

Но, конечно, «Москва — Петушки» — вещь в гораздо большей степени пародийная, травестийная. Другое дело, что эта вещь ещё и глубоко трагическая при этом. Понимаете, «Москва — Петушки» — это одно из самых трагических сочинений русской литературы, потому что у Блума-то есть куда вернуться, у него есть Итака; а у Венички нет этой Итаки, и те Петушки, в которые он стремится,— это в огромной степени плод его воображений. И он никогда не приезжает в Петушки, он всегда каким-то образом оказывается мимо.