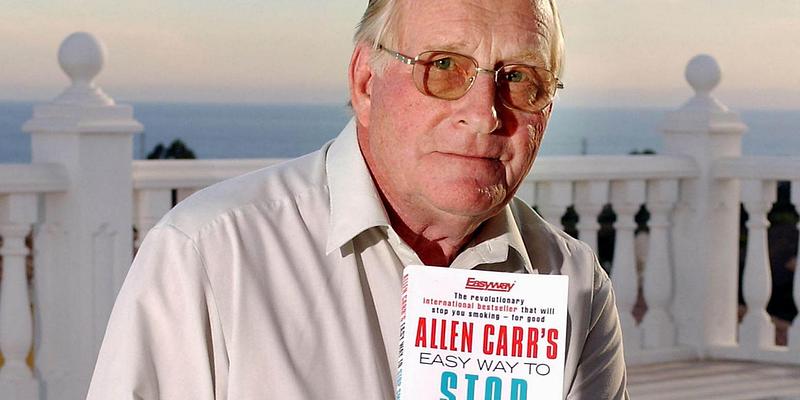

У нас сейчас тема, пожалуй, самая сложная, применительно ко всей военной прозе, потому что мы говорим о 1943 годе и о повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Эта вещь прямого отношения к войне не имеет, но то косвенное, которое она имеет, мне представляется, может быть, даже более значительным.

О войне по горячим следам написать очень трудно, война предполагает три жанра — публицистика, если считать ее частью литературы, поэзия и драматургия. Драматургия — жанр самый оперативный, и сразу появляются сразу пьесы великие, потому что театр — это средство агитации. А поэзия, как вы понимаете, на газетной странице зовет на борьбу с врагом, напоминает о доме, о высоких исторических ценностях родины и так далее.

Поэтому повесть Зощенко — это повесть не о войне, но это повесть, которая должна избавить человека от рабства, исключить саму возможность войны в будущем. Поэтому Зощенко придавал этой вещи такое огромное значение, поэтому он, разрекламировав ее среди своих друзей, получал такие прекрасные и напутственные отзывы. И Фадеев одобрял эту вещь перед ее публикацией. И только когда первая ее половина вышла в журнале «Октябрь», а дальнейшее уже никогда не было напечатано, Зощенко начали подвергать разнузданной травле. Настоящая трагедия разразилась над ним, конечно, не в 1947 году, не после постановления об Ахматовой и Зощенко, о «Звезде» и «Ленинграде», а в 1943 году, когда его впервые начали долбать прицельно ковровым методом, когда начали впервые травить его за прозу, и это было за повесть «Перед восходом солнца».

Что это за произведение? Зощенко, несмотря на свою репутацию остряка и хохмача, в жизни был человек мрачный, меланхолический, страдал всю жизнь от ипохондрии, от внезапных припадков тоски. Эти припадки тоски выражались у него, в свою очередь, в припадках сердечных. Можно сказать, что он был здоров, и что это все была соматика, но тем не менее, умер-то он очень рано, умер он в 64 года. Правда, можно сказать, что он затравил себя голодом, сам себя заморил, да и у любого человека после такой травли, наверное, не осталось бы в душе ни одного живого места, но надо сказать, что еще до всякой травли, будучи успешным невероятно писателем и невероятно успешным любовником, и кумиром всей читающей Москвы, любимцем женщин, и одной из главных достопримечательностей Ленинграда, он сохранял на смуглом своем и вечно бледном лице выражение тоски, усталости, какой-то вечной подавленности. И надо сказать, что борьба с этой подавленностью началась у него очень рано. Он уже в 1932 году начинает писать повесть «Возвращенная молодость», но к этой повести серьезно не отнеслись, потому что он начинает ее писать вечным своим сказом, сказовым своим методом, когда он имитирует речь мещанина, чтобы быть мещанину понятнее.

Тут, понимаете, есть разные точки зрения, когда, например, Зощенко пишет «Голубую книгу», излагает мировую историю языком подворотни и коммуналки, по совету Горького он это делает. Он это делает в порядке издевательства или он действительно хочет быть понятен обывателю? Когда он пишет «Людовик, куриная морда», как в пародии Флита, или когда он описывает в рубрике коварство древнеегипетские страсти «Ах ты ж, моя египтяночка! Ну, как там у вас в Египте? Папаша, должно быть, очень тебя баловал». Он издевается или он искренне подлаживается под речь мещанина? Искренне подлаживается, конечно. Потому что «Возвращенная молодость», она написана ровно так же. Эта история про профессора, которому надоело, что он вечно страдает от старости и от страха перед старостью, от других навязчивых страхов. И он начинаем сам себя лечить, и здоровым образом жизни доводит себя наконец практически до возрождения, воскрешения.

Нужно сказать, что эта вещь производит очень сильное впечатление именно благодаря своему финалу, потому что в финале этом, когда человек описывает радости нормальной жизни, вернувшейся к нему, просто нам страшно становится от этой нормы, мы в ужасе, неужели он ради этого, ради этой пошлятины провел над собой эту мучительную операцию! Ради того, чтобы сидеть в Сестрорецке на даче и любоваться, как любовники торопятся к пруду, а маленькая девочка, похожая на веник, скачет мимо его забора. Совершенно очевидно, что болезнь Зощенко была самым ценным, что в нем было. Болезнь его была той певучей щелью в камне, сквозь которую пел ветер. А монолиты, здоровые люди, они не поют. Но Зощенко искренне полагал, что его задача — это а) преодолеть свою ипохондрию и б) научить этому всех советских читателей.

«Перед восходом солнца» — это повесть, в которой автор берется исследовать, как он пишет, тайные психические связи, которые возникли в его мозгу, связи ложные. Он берется разобраться в корнях своих детских страхов, и, самое главное, поскольку фашизм — это рабство, человек, который прочтет его книгу, по его мысли, никогда уже не сможет быть чьим-то духовным рабом, он будет свободен, его нельзя будет поработить ни пропагандой, ни тоталитаризмом, ни массовыми гипнозами. Это будет человек, способный контролировать себя, способный лечить собственное подсознание. Под это дело он перечитал всего Павлова, всего Фрейда, огромное количество книг по психопатологии.

И идея-то в общем довольно проста. Действительно, человек, который контролирует свое подсознание, а в этот термин Зощенко верит слепо, такой человек для массового гипноза уже недоступен. Поэтому книга его, конечно, в высоком смысле антифашистская. Беда этой книги в том, что она и вообще антипропагандистская, потому что если применить методы Зощенко, если разобрать свои страхи, если победить страх, то очень можно победить ведь и страх перед империей. И действительно, свободный человек, который из этой книги может, теоретически, получиться, из читателя, этот свободный человек совершенно не нужен.

Но, конечно, ненависть Сталина, личную, вызвало совсем другое. Большая и лучшая часть книги — это очень короткие, написанные классически ясно и без тени обывательского сказа, без тени стилизации, очень четкой и алмазной прозой, маленькие главки из жизни Зощенко. Истории трагических поражений, которые он пережил, любовных поражений, неудач профессиональных, это истории его страхов, масса потрясающих историй из Первой мировой войны, где он был прапорщиком. То есть вот это короткие, алмазно-точные тонкие зарисовки, которые раскрывают причину его сегодняшних страхов. Но нам-то они ценны не с психоаналитической, а с художественной точки зрения. И вот это вызвало, конечно, гнев, потому что Зощенко копается в своих переживаниях в том время, как вся страна нацелена на победу с врагом. И тут, на самом деле, никакого противоречия в позиции Зощенко нет, он тоже нацелен на победу с врагом. Но этот враг — это его личные заблуждения, предрассудки и так далее.

Тут же все очень просто, когда страна превращена в единый боевой лагерь, никто не смеет заниматься своими частными проблемами. И вот это вызывает самую большую ненависть. То, что Зощенко пытается исцелиться, исцелить свою отдельную личность, тогда как вся страна должна, не задумываясь, не рефлексируя, бросить все свои силы на победу, вот это вызывает ненависть. И в самом деле, есть огромный диссонанс между гениальной прозой Зощенко и жуткой прозой, которая в это время печатается, в 1943 году. Эта проза абсолютно без второго дна, и проза, по большей части, суконная. Даже очень талантливая повесть Гроссмана «Народ бессмертен» 1943 года, даже эта книга сравнения с прозой Зощенко не выдерживает. Но это потому, что в повести «Народ бессмертен» никак не делается попытка понять антологические основания этого бессмертия, попытка понять, почему этот народ лучше, почему этот народ победит всех остальных. Там просто заявлено — да, этот народ бессмертен, и он победит. Но то, что этот народ состоит из отдельных личностей, а эти отдельные личности порабощены собственными страхами, робостью, собственной неспособностью оглядеться, это, конечно, не приходит в голову никому. Зощенко копнул значительно глубже, чем следовало.

Травля началась страшная. Повесть, которой был дан зеленый свет, и которую печатали ускоренно, в октябре была остановлена, набор второй части рассыпан. Зощенко стал адресатом нескольких абсолютно разгромных статей в «Правде», написанных, судя по некотором обертонам, с прямых слов Сталина. Ну, а в 1947 году, за совершенно невинный рассказ «Приключения обезьяны», напечатанный за два года до того, его просто лишили всех средств к существованию, закрыли ему возможность любых публикаций. И только Симонов, на свой страх и риск, напечатал его «Партизанские рассказы», очень слабые, каковыми потом всю жизнь его и попрекал, «вот вы нас всех ругаете, а я вас спасал». Литературная карьера Зощенко на этом была закончена.

Вот удивительное дело, когда Зощенко писал свои сатирические рассказы, когда он разоблачал обывателя, когда он показывал, к какой пошлости и глупости, и грязи пришла вот эта самая общественная мораль победившего общества, ничего ему не было. Потому что если ты описываешь, в сущности, клопов, то ведь это и правильно, ведь эти клопы и нужны, они идеал гражданина. Но если ты пытаешься описать освобождение, если ты пишешь оду разуму в эпоху, где разум обязан молчать, ты подписываешь себе приговор и прекращаешь свою литературную карьеру.

Полностью эта вещь была опубликована только в 1972 году. Немедленно стала сенсацией среди узкого круга читателей, и не была никем не замечена в широком. Так она до сих пор и остается. Знатоки Зощенко считают ее лучшим произведением этого автора, все остальные не понимают, с чего он вообще за это взялся. Наверное, такова участь любой книги, опережающей свое время лет на сто.

На что жил Зощенко после того, как ему перекрыли всю деятельность? Ну, не сказать, что всю, тоже неверно, он все-таки переводил. Переводил он Лассила, вот это несчастную «За спичками», книгу, которая гораздо хуже того, что он мог бы сам писать. Писал какие-то скетчи, сочинял эстрадные номера, продавал антиквариат, который заблаговременно, очень тонко предчувствуя свою катастрофу, накупил в тридцатые годы. Ну и конечно, его выручало то, что помогали ему коллеги. Но он старался у коллег помощь не брать, он был человек болезненно гордый. Поэтому вспомнил одно из своих дореволюционных ремесел, и шил сапоги. Вот это, пожалуй, самое унизительное и самое страшное, чем ему приходилось заниматься. Однажды Лидия Чуковская, зайдя к нему, увидела его кроящим подметку. Но к счастью, довольно скоро ему начали систематически помогать друзья, коллеги. А вспоминает даже о том Георгий Владимов, что видя травлю Зощенко, он, тогда молоденький суворовец, пришел к нему домой, но Зощенко его не впустил, и суворовец этот Владимов только из-за двери смог ему сказать о своей поддержке.

В 1958 году Зощенко начали печатать снова. Сразу после этого он умер, после бурного дня, когда весь день должен был в Лениграде хлопотать о грошовой пенсии. И Корней Чуковский это очень точно предсказал. Сначала Зощенко ему сказал совершенно мертвым голосом: «О, как я пишу! Если бы вы знали, как я теперь пишу». И я понял, пишет Чуковский, что он никогда ничего больше не напишет, что это труп, положенный в гроб. А неделю спустя они встретились, и Чуковский напомнил ему про его сочинения, и тот мертвым голосом медленно произнес: «Мои сочинения? Я даже и не помню, какие были мои сочинения». Вот это еще один убитый русский писатель, который все делал для того, чтобы его родине жилось свободнее и веселее.