Меня просили поговорить на тему отношения Зощенко к женщине и вообще на тему лирического героя Зощенко. Почему-то она всех взволновала. Я не большой специалист по Зощенко, но могу сказать следующее: главная трагедия Зощенко была в том, что (как мне представляется) по природе своей он не был ни маленьким человеком, ни обывателем. Он по природе своей был гениальным стилизатором, потрясающе чувствующим чужой стиль, и рожден он был, я думаю, рассказывать о драме дворянства, о драме аристократа (по крайней мере, аристократа духа) в эпоху тотального измельчания. Сам он был, действительно, не просто штабс-капитан, как называет его Катаев, не просто отважный кавалер ордена, георгиевский кавалер, он был не просто отважный солдат и не просто мужественный человек. Но он, на самом деле,— в этом-то, по-моему, и исток его внутренней драмы и внутренней травмы,— он человек подвига, человек героического деяния. И втиснут этот человек в эпоху «Назаров Ильичей, господ Синебрюховых», как назывался его первый протагонист. «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» первые заявили о его стилизаторском даре, но и вместе с тем, мне кажется, это амплуа его подкашивало всю жизнь.

Его сердечные припадки, припадки депрессии, припадки равнодушия и отвращения к жизни, которые он испытывал регулярно, которые он считал следствием каких-то детских травм. На самом деле, мне кажется, все довольно очевидно: это человек, который выпал из своего амплуа, который рожден был для героической жизни и для героической прозы. Для прозы о таких людях, как этот его Мишель Синягин из «Сентиментальных повестей», но он всю жизнь декларировал в результате отвращение к ним. Он любил этих людей, а писал о том, что время кончилось. Я думаю, что ни одна книга не нанесла ему такой душевной травмы, как «Голубая книга».

Ведь он же, собственно,— многие не верят, но поверьте, это так — искренне и всерьез пытался пересказать историю для обывателя, языком обывателя. У него получилась жесточайшая сатира, жесточайшая пародия на обывательское мышление, когда он великие исторические события, великие историософские теории, в том числе свои, излагает языком деклассированного люмпена, языком мещанина. «Пущай», «хряск», «евойная морда», как в пародии Флита: «Людовик, куриная морда, не то пятнадцатый, не то шешнадцатый». Вот эта попытка пересказать высшие достижения человеческого духа языком подворотни. Он же искренне пытался быть понятным этим людям, он это сделал по совету Горького. Совету, с одной стороны, достаточно идиотскому, а с другой стороны, что может Горький посоветовать человеку, который не вписывается совершенно в эту эпоху, который гениально совершенно владеет даром обывательской речи и при этом обладает всем масштабным культурным наследием. Ведь Зощенко — один из самых культурных, один из самых читающих писателей, знаток Павлова и Фрейда, знаток истории. И он вынужден в результате адаптироваться к этой подворотне и всю жизнь писать ее языком. Конечно, он в ужасе от этого.

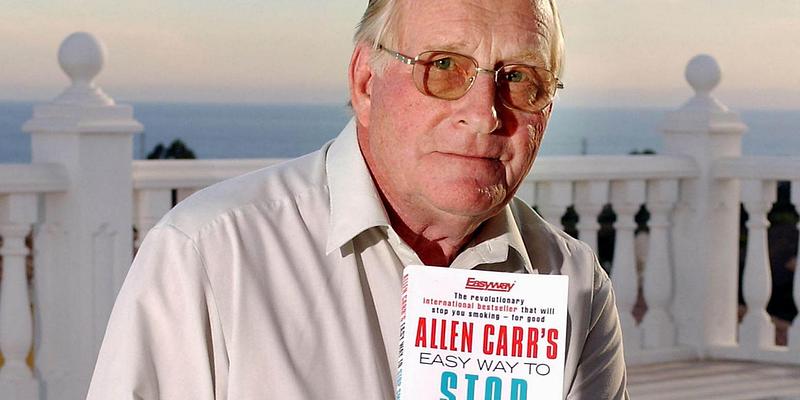

Я думаю, что его внутренний конфликт, его внутренняя драма в том и была, что писатель великих потенций, по стихотворению Новеллы Матвеевой: «Но ушла их жизнь на разгон мышей»… Вот я думаю, что какого масштаба писателем по-настоящему был Зощенко, каков был по-настоящему язык его психологической прозы,— это видно в одной книге, «Перед восходом солнца», она же «Повесть о разуме». Вот там, где он излагает некоторые эпизоды своей биографии, которые, как ему кажется, имеют некоторую служебную роль в этой научной книге, где он пересказывает эпизоды своей жизни, и эти психологические рассказы его — шедевры, по огранке они не имеют себе равных, это скупая, эмоционально точная проза бунинского уровня. Это то, чем он мог бы быть. Когда он говорит своим голосом; голосом, которым он говорит в письмах к сестре, в письмах к жене; голосом, которым он иногда начинает разговаривать с современниками, в частности, с Чуковским — Чуковский-то знал его молодым и знал его молодые опыты,— вот это настоящий Зощенко. А всю жизнь он вынужден носить клеймо юмориста, хотя юмор его по природе своей онтологический.

Он действительно насмехается всю жизнь над участью человека, над смертностью человека, а вынужден писать фельетоны о том, как в бане пропадет номерок, или как исчезает калоша, или как аристократка требует ее кормить. Конечно, он рожден был высмеивать духовную скудость этого обывателя, но не только же этот обыватель должен был заслонять ему горизонт.

Я думаю, что главной причиной зощенковской драмы была… Вот Жолковский называет это «поэтикой недоверия». Действительно, в основе зощенковского мировоззрения лежит мысль о некоей ненадежности мира. Мир каждую секунду лжет, постоянно обманывает. Но ведь у него сформировалось это представление о мире именно в результате краха того общества, которое он застал. Он родился в 1894 году, как и Бабель, и он хорошо застал старый мир. Он успел повоевать, он успел этот мир на себя прикинуть, успел поймать его и почувствовать, и поэтому для него последующая жизнь была, конечно, моральной катастрофой с самого начала. Он не мог вписаться в этот мир. Он выбрал, наверное, не худшую стратегию адаптации, но языковое насилие, которое он над собой постоянно учинял и, главное, мировоззренческое насилие — он постоянно хоронил то, что было для него всего живее и насущнее,— это и привело к трагедии, которая отразилась ярче всего в «Сентиментальных повестях».

Надо сказать, что для меня «Сентиментальные повести» — это лучший, самый чистый пример зощенковской гениальности. Кстати, неслучайно, что их и Мандельштам ценил так высоко. Что касается фельетонов его, то они не то чтобы перестали быть сегодня несмешными, но как-то их языковое чудо не так сегодня действует. По-настоящему поражает это мастерство его стилизации. Если угодно, я готов признать, что его документальные повести типа «Черного принца» были честной попыткой не вписаться в соцреализм. Нет, это не поденщина, это не сукно, это не казенная литература. Нет, это честная попытка избавиться от амплуа сатирика, от амплуа фельетониста.

Кстати, катастрофа Зощенко, я думаю, была предопределена, потому что в его прозе всегда чувствовалась ненависть к массовому человеку, к человеку массы. Сколько бы он ни отпевал аристократию, сколько бы он ни хоронил старое время, сколько бы он ни говорил, что рождается человек нового типа, чувствовалось, что он — человек Серебряного века, что он несет в себе заряд вот этой антропологической ненависти к этому вырожденцу, к мещанину. Ничего не поделаешь.

Я, кстати, со студентами обсуждая «Гамлета», пришел к выводу, что, наверное, главная трагедия Гамлета,— это его ненависть к плоти, к жизни как таковой. Она на трех уровнях выражается: во-первых, сам ужас перед смертью, перед смертным бытием; перед тем, что король может совершать круговые объезды по кишкам нищего. Во-вторых, это брезгливость и отвращение к разврату, материнскому складу. Это частный случай общего отвращения к плоти. И в-третьих, подспудное отвращение к Офелии, как ни странно. Потому что зачем плодить грешников? Отвращение к этому торжествующему, пирующему, бурно размножающемуся царству жизни, отвращение к жизни. Это гамлетовская проблема была Зощенко очень присуща. Потому что жизнь для него — огромная коммунальная кухня.