Никакой идеи не было, было несколько абсолютно разных концептов, из которых осуществились далеко не все, а каждый частично. Советский Союз не однороден, не монолитен. Советский Союз был разным на протяжении своей 70-летней истории. Советский Союз 40-х – это одно, 50-х – другое, а 70-х – совершенно третье. Советский Союз 70-х, который я застал, представляется мне сложной системой с неочевидными вариантами развития. Я, пожалуй, соглашусь с Арестовичем, что 70-е были лучшим временем Советского Союза. Так же думает и Игорь Иртеньев, с которым я согласен, и который тогда жил.

Нельзя не признать также, что всех птенцов этой интеллектуальной войны; всех, кто возник на этой волне, к началу 80-х этот же Советский Союз и задушил, и завалил при своем крахе. Я об этом особенно остро подумал вот в связи с чем: вот Елена Дьякова – я очень любил с ней работать, мне очень нравилось, но я понятия не имел о ее стихах. Я знал, что когда-то она их писала. Но что это за стихи, я не знал. Сейчас их выложили. И эти стихи не только прекрасны сами по себе – они мне живейшим образом напомнили (а я это почти забыл, это отказалось в памяти погребено) атмосферу начала 80-х. Я тогда только – мне было 13-14 лет – начал со стихами ходить по редакциям, и меня зазывали в разные литобъединения. Как Волгинская студня, например.

И это было время, когда, конечно, гремела, как всегда, тройка лидеров… Их так произвольно критика объединила, хотя это тоже абсолютно разные поэта, метаметафористы – Жданов, Парщиков, Еременко. Мне из них, конечно, Еременко был наиболее близок и симпатичен, а Жданов казался наиболее значительным. Хотя, может быть, я здесь глубоко не прав.

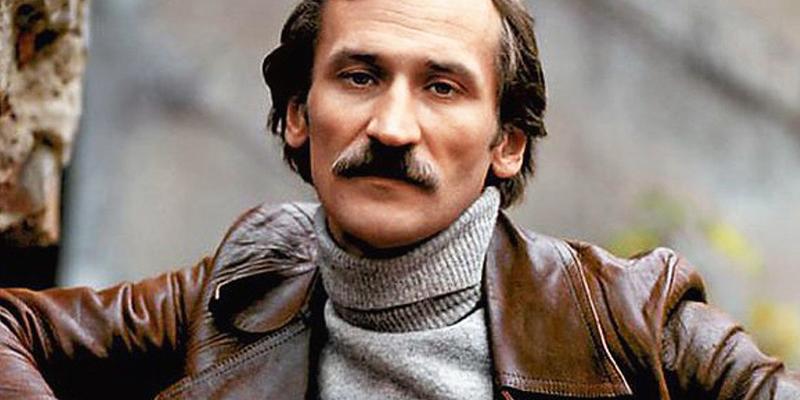

Но закат Советского Союза был ознаменован первым рубежным поколением. Оно совсем не было советским, но оно было умным, оно вобрало предыдущий опыт. Это были такие преждевременно состарившиеся дети. Это прежде всего Денис Новиков – наиболее известный и самый взрослый в этом поколении, самый рано сформировавшийся. Дьякова, Виктор Коркия, который был старше значительно. Коркии было… он же, примерно, ровесник Дидурова, ему было за 30. Но вот Коркия для меня, наверное, самый значительный поэт этого времени, наряду с Дидуровым, хотя они очень разные.

Дидуров, так сказать, гораздо реалистичнее, гораздо жестче, при том, что формой он владел ничуть не хуже. А Коркия – это такой невероятный гротеск, замечательная игра с советскими штампами, прогнозы всякие замечательные:

С родной земли в подземный переход спускается прекрасная невеста.

Она мурлычет песенку протеста.

Для меня его поэмы «Свободное время» и «Сорок сороков» – это такие главные явления того времени. «Сорок сороков»… Я помню, как Андрей Мальгин многое тогда сделал для публикации и популяризации этой поэмы. Эпштейн включил ее в сборник «Зеркала» – первый перестроечный сборник.

Да много было тогда сильных поэтов. Это и Катя Капович, которая и сейчас работает ничуть ни хуже, но тогда это была ошеломляющая новизна. Это молодая Горбовская. Кстати говоря, довольно смешную пародию на которую (и очень дружескую; это, скорее, стилизация) написала Дьякова. Много было людей. Как бы ни складывались мои сегодняшние отношения с Андреем Черновым, Андрей Чернов был тогда значительным явлением. Как бы он опять-таки ни эволюционировал потом.

Но было и много людей, которые не напечатались и остались погребены. Скажем, в семинаре прозаическом у Владимир Маканина такой была Елена Семашко, чьи рассказы тех времен представляются гениальными попросту. А напечатаны из них, по-моему, два: «Обстоятельства» в сборнике студентов Литинститута и «Михаил Третий», который я напечатал в «Столице». Вот тогда же я и с Семашко познакомился. Мы один раз виделись. До сих пор мне приходят сообщения, что где-то лежит ее архив. Я был бы счастлив издать это немедленно.

Я думаю, что серьезная хрестоматия начала 80-х была бы сегодня совсем уместна. В этом смысле совсем иначе зазвучал бы и ранний Иртеньев, и ранняя Искренко. Я думаю, что книга «Личное дело», которая объединила более-менее поэтов этого типа и этого склада, неполна. Я думаю, что Цветков, Гандлевский, принадлежащий к той же группе Кенжеев, – они все-таки постарше. А я говорю о тех, кому в 1980 году было 18-20 лет. Кстати говоря, к этому же поколению принадлежит и Щербаков, который ярчайшие свои вещи написал 1982-1983 годах. Конечно, это было ослепительно, но это было ослепительно на фоне других явлений этого же ряда.

Это поколение, которое рассчитывает свой духовный рост с олимпиады-1980, когда действительно впервые повеяло ветром апокалипсиса в эти щели советской системы… Вот это поколение было ослепительным явлением. Надо сказать, что тогда же дебютировал и Ройзман (признан Минюстом РФ иноагентом). Мне его первую подборку показали, и это было очень здорово и на что не похоже. И в этом не было совсем оттепельной радости – в этом была такая позднесоветская печаль.

В этом же поколении дебютировали и Цой, и Шевчук. БГ – чуть постарше, и к 1980 году это уже сложившийся поэт. Но рубеж 80-х – это чрезвычайно интересное время. Веллер, с которым у меня всегда отношения дружеские и бесконечно полемические, – так вот, он говорит, что это было время трупного запаха, бесконечно разлагающейся опухоли. Да, наверное, может быть, так. Но в это же время, однако, появился сборник «Хочу быть дворником». И я помню, как Вера Гринева его принесла на журфак и как мы не верили, что это опубликовано. И как мы не верили, что это существует. И однако – вот.

Наверное, для Веллера это было депрессивное время. Да и в общем, оно для меня было не пряник. Жизнь в Советском Союзе для людей с моими взглядами и внешностью не была особенно легкой. Но тем не менее, это было время гораздо лучше, увлекательнее и перспективнее, чем нынешнее, которое не объявляет и не предлагает нам никаких вариантов развития.