Я читал «Nix», это был его дебютный роман. Кстати, я вот сейчас думаю: растут детки-то. Когда это был дебют, это было лет девять назад, восемь. Я его читал, когда он вышел. Ну то есть как «читал» – я его пролистывал, потому что 600 страниц все-таки, что хотите делайте. Он далеко не Уоллес и не Франзен, а он такой, скорее… Тут страшно в запальчивости кого-то обидеть. Не Довлатов, конечно.

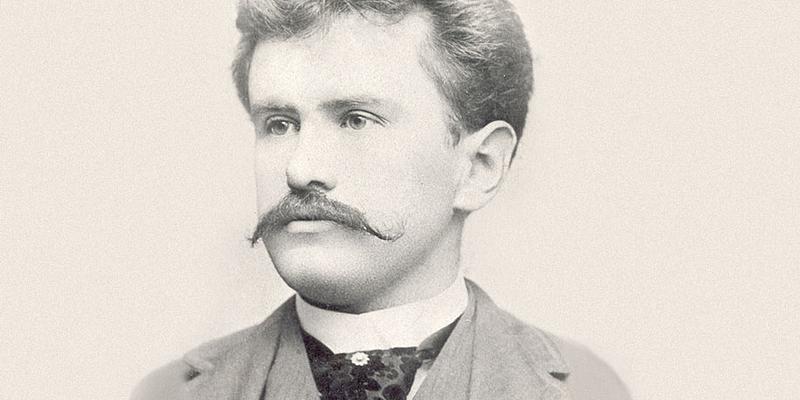

Натаниэль Хилл – лос-анджелесский журналист, если я ничего не путаю. Он учился creative writing и хорошо эти навыки применяет. Знаете, есть такие книги, написанные по всем хорошо проверенным рецептам. Если я в книге вижу рецепт, меня это всегда немного отталкивает. Вот, например, у большинства современных молодых фантастов – например, у этой девушки, которая написала «Вавилон» Ребекка Куанг – я этого не вижу. Она, наоборот, думает сама, Ребекка Куанг. А здесь я с самого начала увидел рецепт, рецепт сложной прозы; прозы, которая производит ощущение сложной. Это барочный роман с огромным количеством вкраплений и флэшбеков. Есть глава, написанная под Уоллеса; есть глава, написанная под Джойса; есть глава, описывающая конец 60-х с появлением Аллена Гинзберга и всех обязательных персонажей. Человек читал учебники, человек читал источники, и история такая: Никс – это такое норвежское то ли божество, то ли гном, то ли тролль. Это я не очень понял. Оно как бы отвечает за исполнение ваших замыслов и обращает в ничто все ваши планы. Это такое злое божество. Я там даже запомнил цитату, мне она понравилась: «Чем больше ты что-то любишь, тем больнее оно тебя ударит».

Это история совершенно классическая, совершенно стандартная американская история. Таких романов море, этот получше и пограмотнее написан. История о том, как главный герой – Сэмюэл Андерсен, некоторый политик-популист, богатый и при этом немного Грег Стилсон лезет в президенты Америки и его закидывают грязью во время одного из выступлений. Я, конечно, ухватился за это, почуяв намек сами понимаете на что.

Но эта тема быстро скукожилась. Выяснилось, что грязью его закидала мать главного героя, такая левачка-активистка, которая бросила его, бросила семью, ушла целиком в общественную активность, а теперь вот, тридцать лет спустя, он выясняет с ней отношения. Он там роман не может написать… Как и все американские профессора, он пишет роман, но его не может написать, потому что у него травма на месте матери. Травма – естественно, работа с травмой, все как положено. И дальше там идет барочное такое повествование о том, как он разбирается в ее жизни, пытается ее восстановить и выстроить отношения сейчас. Любовь выше всего.

Две вещи в такой прозе меня смущают. Во-первых, ее продуманность. Продуманность в смысле методическом: человек знает, как пишутся такие романы. А второе – банальность вывода. Помните, как Чехов говорил о «Воскресении»: «Стоило ли писать такой хороший роман, чтобы закончить его цитатой из Евангелия?» Это, понимаете… Я вообще не очень люблю человечность и теплоту в таких проявлениях. То есть я обожаю человечность и теплоту в жизни, потому что человечность – самый дорогой товар, самый редкий. Но в прозе, когда все заканчивается призывом любить домашних и понимать домашних, – это мне показалось довольно тухловато.