Это огромная и важная тема. Для меня очень много значит в последнее время роман «Что делать?». Объясню — почему. Только потому, что дети действительно возжелали расшифровать его цифровой ряд, и мне постоянно приходилось его перечитывать. И мне кажется, я эту книгу понял. Ну, то есть писал же Ленин, что её нельзя читать, когда молоко на губах не обсохло. Пока в России будет торжествовать тираническая семья, о политической свободе в ней мечтать невозможно.

Так вот, я понимаю, что со мной кто-то не согласится, будет плеваться кипящей желчи, но назову вещи своими именами.

Пушкинская записка «О народном воспитании», поданная им в двадцать шестом… в двадцать седьмом году по поручению Николая, вызвала бешенный государственный гнев — именно потому, что там заложена очень важная мысль. Ну, Пушкин же лицеист, понимаете, воспитанник вот этой русской педагогической утопии лицея. Он говорит: пребывание ребенка в семье способно научить его только рабству; произвол хозяина в отношении слуг, произвол мужа в отношении жены, произвол жены в отношении горничной — все это школа рабства.

И я должен заметить, что, примерно начиная с шестидесятых годов, русская семейная утопия — страшная, домостроевская — расшатывалась довольно сильно. С одной стороны — Островский с «Грозой», и не только с «Грозой». Вообще весь Островский — это достаточно клаустрофобный автор. Картины семейного быта у него везде мрачны. Мать, которая торгует дочерью в «Бесприданнице», при этом любит, но все равно торгует. Да даже, понимаете, я бы не стал видеть в Островском (вот это очень важная тема), не стал бы в нем видеть утописта, такого воспевателя русской старины, «Колумба Замоскворечья».

Самая страшная пьеса Островского (здесь я, кстати говоря, с Райкиным Константином совершенно солидарен), самая мрачная пьеса Островского — «Снегурочка», которую он когда-то замечательно поставил. Берендеи — это мир довольно жуткий, и Снегурочка в этом мире гибнет не просто так. Они же… Понимаете, Мизгирь — вот это воплощение мужского агрессивного такого обладания, жажда этого обладания, мужского агрессивного характера. Снегирь… то есть Мизгирь — это как раз такая серьезная альтернатива Лелю. Но дело же в том, что большинство Лелей с годами превращается в Мизгирей, как это ни ужасно. В период романтических воздыханий они вполне себе Лели, но потом Снегурочка начинает понимать, с кем она связалась. И берендейский мир — это мир тесный, душный, это довольно страшный мир язычества.

И не только у Островского мы видим эту семейную антиутопию. Но более страшный, я думаю, удар по русской семье — это именно роман Чернышевского, потому что в нем доказано, как дважды два: пока в России будет господствовать архаическое представление, домостроевское представление о семье, пока мужчина будет главой, пока будет патриархальный быт, пока женщиной будут торговать, как торгует ею мать Веры Павловны… Помните вот это — приносит ей чай с сахаром и сливками и начинает рассказывать, как она всю жизнь на нее положила, и теперь она должна хорошо выйти замуж. Это же жуткая сцена!

Вот пока в России будет господствовать это, ни о какой социальной, ни о какой политической свободе нельзя мечтать вообще, смешно это. И большинство русских семей шестидесятых годов, семей революционных, строились, как треугольники. Это и семья Шелгуновых и Михайлова. Это сложная очень, кстати, конструкция (там почти могендовид получается) у Герцена. Очень сложная любовная драма, которая связывала Желябова и нескольких его возлюбленных. И это все показано замечательно в романе Трифонова «Нетерпение», потому что «Нетерпение» — это книга ещё о и сексуальной утопии в том числе. Я уже не говорю о слепцовской коммуне. Вот этот культ уклада семейного и пирамидальной структуры в семье, к сожалению, сказывается и на семье народов, на семье имперской.

Я очень хорошо помню слова доктора Щеглова, который сказал, что в России сексуальной революции не произошло, а произошел бунт, бессмысленный и беспощадный. Сексуальная революция должна, как это ни ужасно звучит (хотя на самом деле это абсолютно логично), она должна приводить к увеличению количества любви в обществе, а мы пережили в девяностые огромный скачок ненависти, и никакого количества любви там не было. И это какой-то пир садомазохизма. И я, кстати, помню, проследил в «Огоньке» тенденции в эротических описаниях в русской прозе: это всегда «поединок роковой» (по Тютчеву), это всегда садомазо. И этого садомазо очень много в российской прозе и в российских отношениях государственных, понимаете, в отношениях государства и общества. Это именно такое взаимное мучительство и наслаждение этим мучительством. Любви там очень мало. Это такое «Сало́», такое чисто пазолиниевское страшное мечтание.

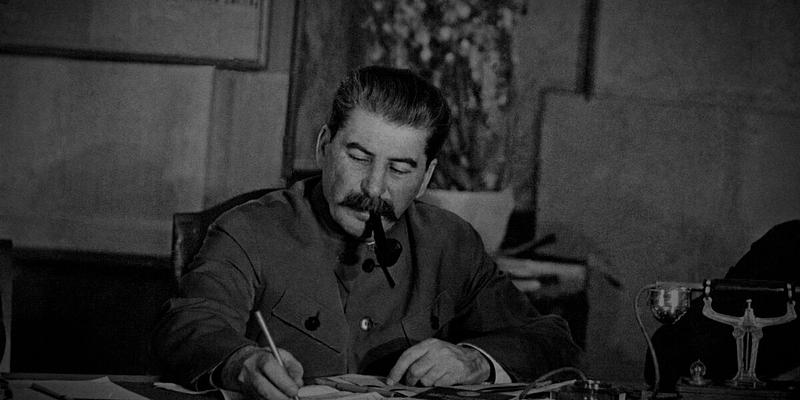

И если уж говорить совсем серьезно, то садизм — и государственный, и семейный — давно уже в России стал одним из важнейших символов, таким способом повышения государственной потенции. Если заинтересует вас, можете обратиться к моей статье «Вся Россия — наш Сад» (имея в виду де Сада). Поэтому говорить о связи между семейной диктатурой и диктатурой государственной придется, как это ни печально.

Значит ли это, что я категорически против моногамии? Конечно нет. Это значит, что я против угнетения. Вот это вечная такая попытка приписать собеседнику разврат: «Что же, вы за разврат? Что же, вы за треугольники?» Нет. Но я за уважение чужой свободы. Помните эту знаменитую фразу из «Что делать?»: «Прежде, друг мой, я тебя просто любил, а теперь я тебя ещё и уважаю». Когда мужчина откажется, когда женщина откажется от примитивного собственничества, тогда, может быть, что-то изменится.

Но пока, видите, именно обыватель является основой фашистских режимов. Здесь Честертон заблуждался. Именно через обывателя приходит фашизм. А для обывателя очень важен этот культ, который формирует Кабанова. Вот как я знаю этих Кабаних! Понимаете? Как я знаю до сих пор эти семьи, в которых лишь бы что не вышло наружу. Это катастрофа! И вот этот культ предков, этот культ семейных застолий, это дикое постоянное искажение памяти о том, что раньше все было лучше,— это очень характерные вещи. Вот о чем бы писать. Но, к сожалению, у нас там огромная зона умолчания, слепое пятно. Болезненно любое прикосновение к этой теме. И конечно, пока в России не будет любви в семье, никакой симфонии государства и общества тоже быть не может.

Это же касается, кстати, и родительской любви. Я знаю, что если ребенок не любит родителей, как правило, у этого ребенка ничего не будет хорошо ни в личной жизни, ни в профессиональной реализации. Но сколько я знаю семей… Недавно об этом замечательный прозаик Анна Козлова очень точно написала. Сколько этих семей, где как переливают растение и доводят его до гниения непрерывным поливом, так и детей мучают страстной и дикой любовью — причем любовью не просто требовательной, а вот «делай так», любовью, я бы сказал, императивной, такой тоже садической в своем роде.

Потому что мне-то, в общем, повезло в том смысле, что как-то я действительно… ну, мне повезло попасть в очень здоровую семью, где мне предоставлялось, я боюсь, слишком много свободы. У меня каждый день был расписан, и каждый день я был где-то: на каком-то кружке (причем выбирал его сам), в какой-то детской радиостудии, на каком-то лекционном курсе. То есть я очень много времени проводил вне дома, меня никто не успевал родительской любовью задушить. Но сколько я знаю семей, в которых родительский контроль абсолютно сносил башню. Поэтому, к сожалению, если мы хотим жить в свободном обществе, нам надо, боюсь, начинать с предоставления свободы нашим детям.