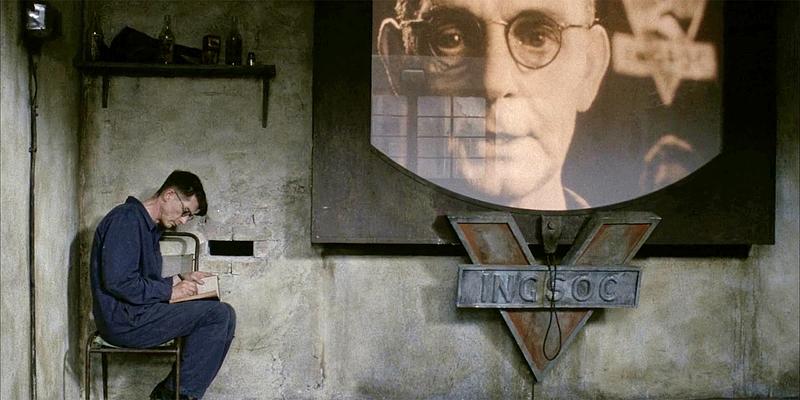

Для меня правда Оруэлла заключается в том, что любовь является последним бастионом человечности, что любовь — последняя нерегулируемая сфера. То есть — с мозгом договориться можно, нельзя договориться с инстинктом. И поэтому, понимаете, социализм с человеческим лицом более-менее возможен, даже возможен социализм с человеческим мозгом. А вот социализм с другими человеческими частями тела уже не очень получается. Потому что мозг можно уговорить, все можно уговорить, а инстинкт — последний бастион, последний оплот свободы, как ни ужасно это звучит. «Нельзя учить его, когда и на кого» — это блестящий перевод Фрейдкина классической песенки Брассенса. Помните:

Лишь вспомню о Фернанде,

Аманде и Ванде,

Моник и Доминик —

Встает, как штык!

Лишь вспомню Франсуазу —

Встает, хотя не сразу,

Но вспомню Фелиси —

Висит, как ни тряси.

Нельзя учить его,

Когда и на кого!

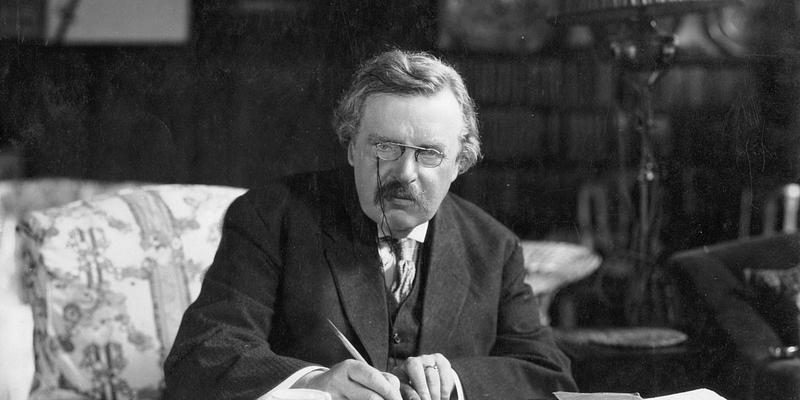

Перефразируя, понимаете, инстинкт разным бывает, не всегда он бывает половым. Бывает инстинкт собственности, бывает инстинкт материнства. В общем, в человеке последним бастионом человеческого оказывается не разум, не душа, не альтруизм, даже не религиозные чувства (темные, но все-таки рациональные), а вот инстинкт не слушается. Это сродни мысли Честертона о том, что обыватель — последнее препятствие на пути фашизма, но насчет обывателя оказалось ложью, а насчет инстинкта правдой.