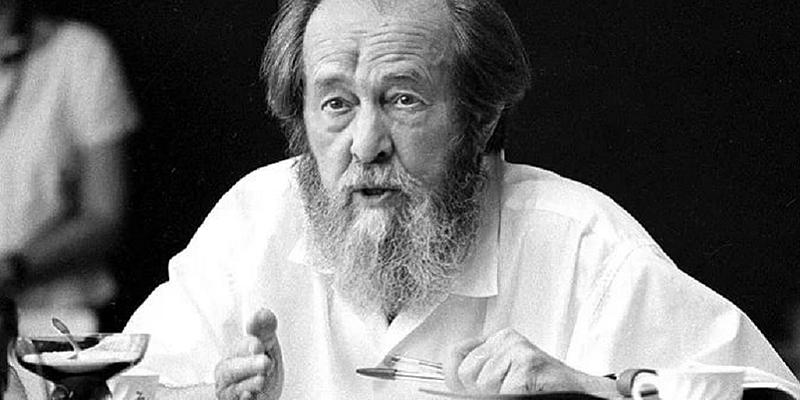

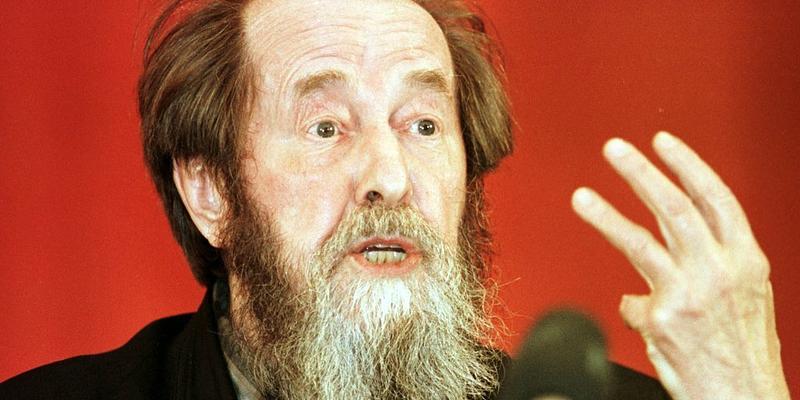

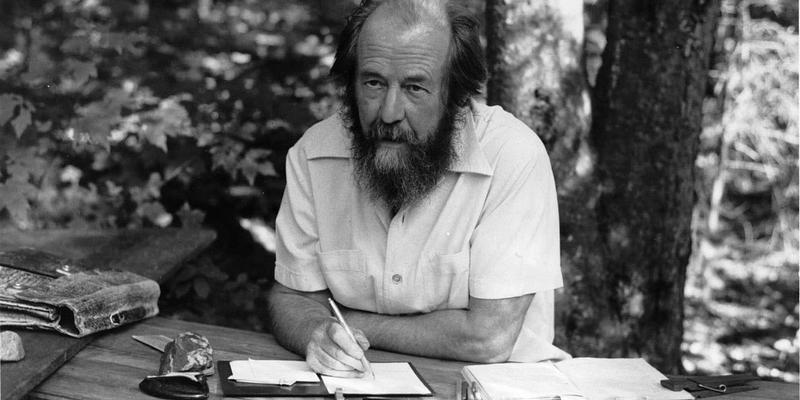

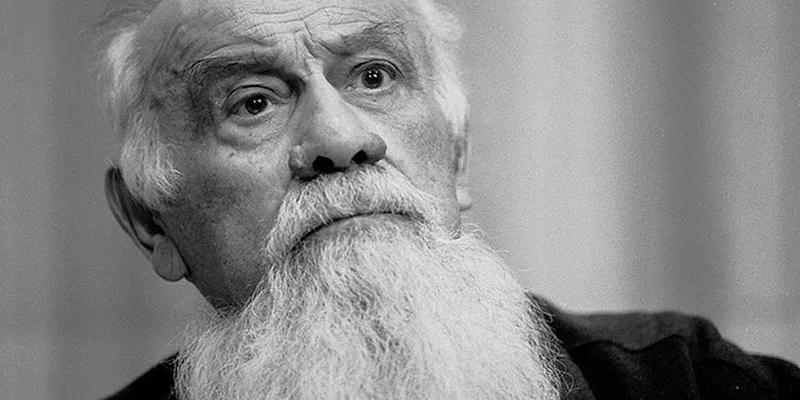

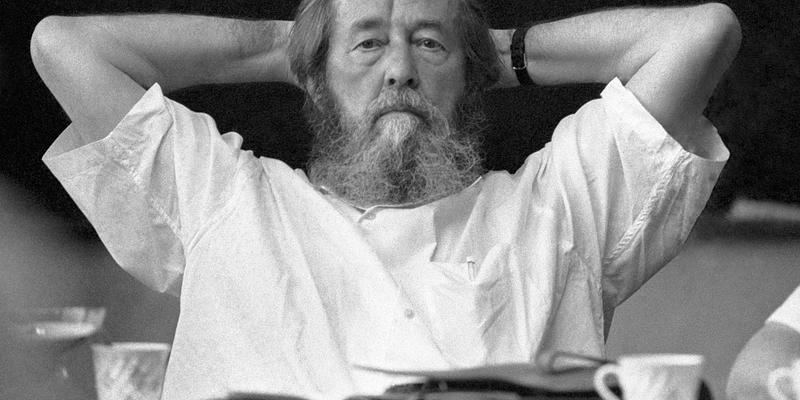

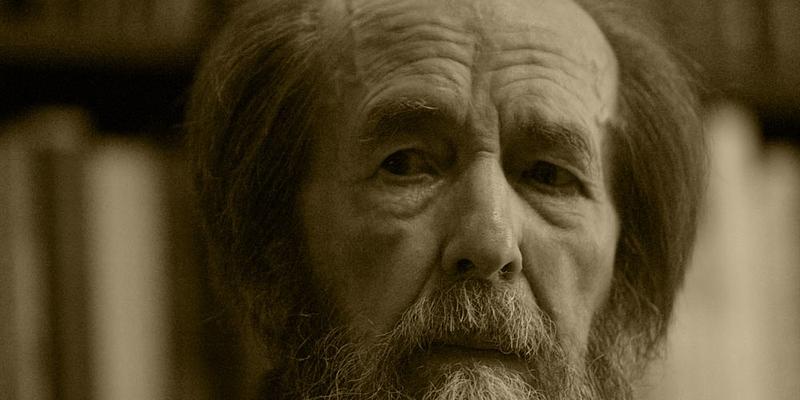

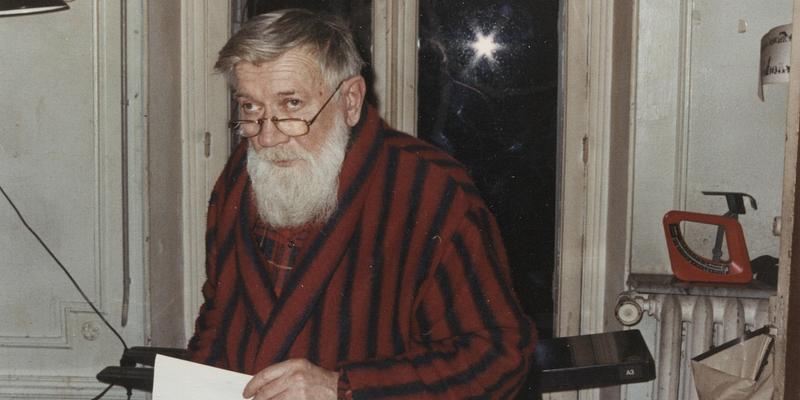

Александр Солженицын

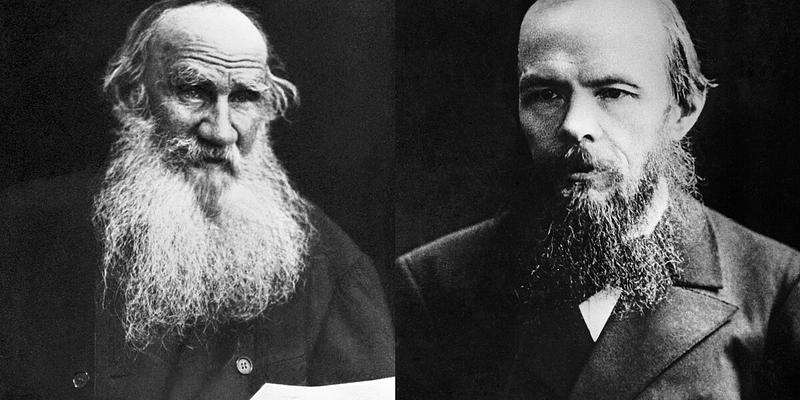

Вы сказали, что хороший поэт может писать хорошо как прозу так и стихи и наоборот относительно прозаиков. Справедливо ли ваше высказывание, если вспомнить Гоголя с «Ганцом Кюхельгартеном» или Солженицына с его лагерными графоманскими стихотворениями, и напротив — «Мёртвое озеро» Некрасов?

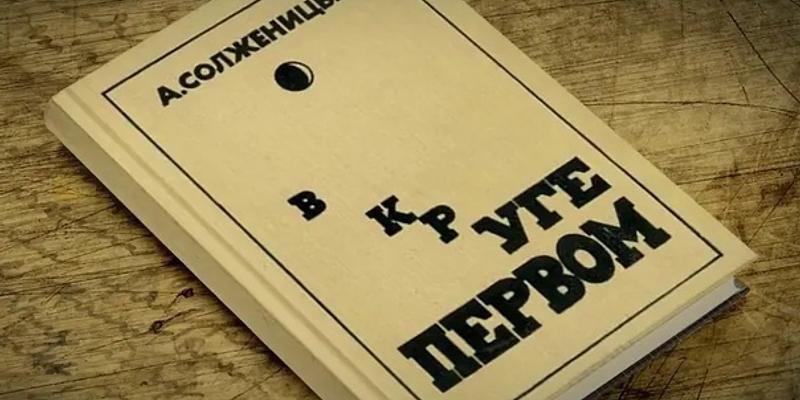

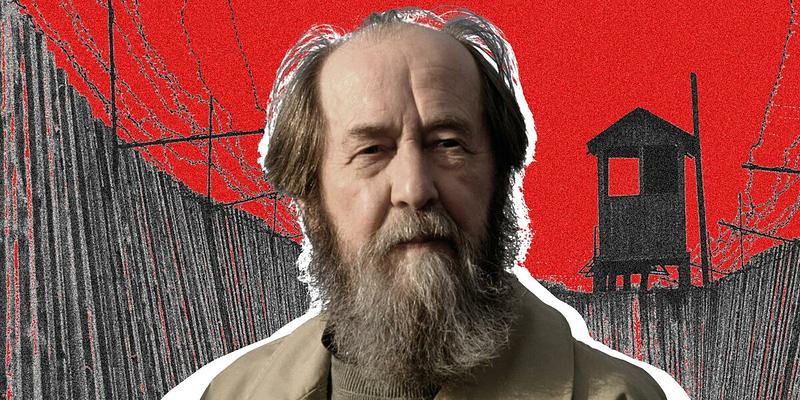

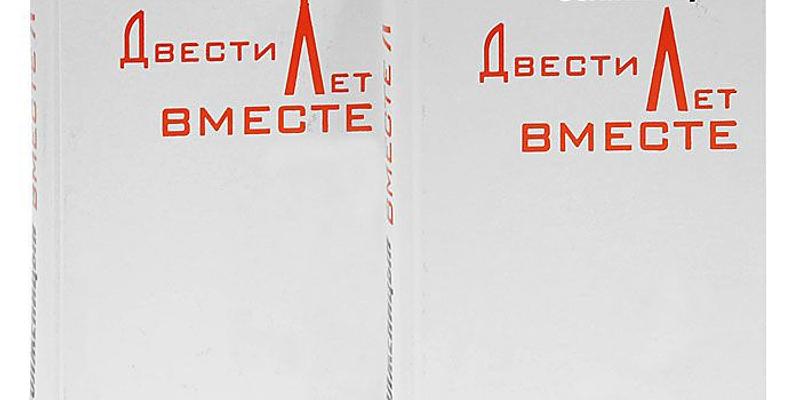

Ну, во-первых, стихи Солженицына, может быть, не хороши с канонической точки зрения, но они хороши и всё равно интересны как художественное новаторство. И в книге стихов «Дороженька» много замечательных текстов. Есть чудовищная, на мой взгляд, пьеса «Пир победителей», которую он сам не любил, в очень плохих стихах. Но очень многие стихи Солженицына и отрывки «Прусских ночей», куски какие-то — это хорошая поэзия. Во всяком случае, это поэзия на грани прозы, повествовательная, очень интересная и насыщенная. И стихи Солженицына мне кажутся замечательным художественным явлением. Что касается его прозы, то она как раз не ровная. Вот проза, которой написан «Ленин в Цюрихе», прекрасная. А в целом…

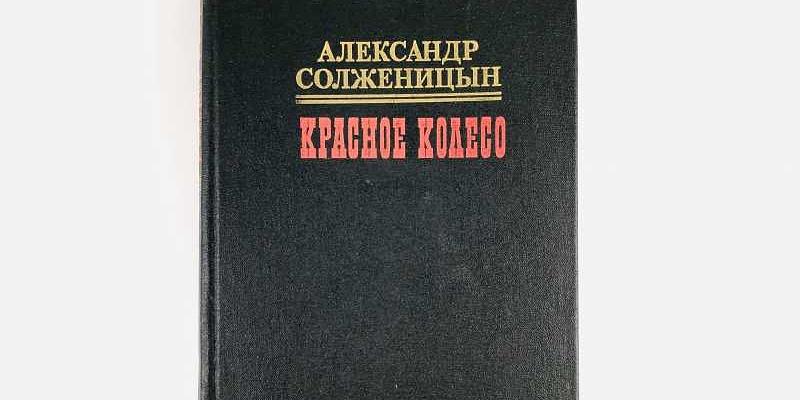

Октябрь Шестнадцатого

Александр Солженицын

Ганц Кюхельгартен

Николай Гоголь

Физиология Петербурга

Николай Некрасов

Три страны света

Николай Некрасов

Мертвое озеро

Николай Некрасов

Август Четырнадцатого

Александр Солженицын

Ленине в Цюрихе

Александр Солженицын

Пир победителей

Александр Солженицын

Дороженька

Александр Солженицын

Александр Солженицын