Точно так же, что и, собственно, «свобода, свобода, ты — пятое время года», хотя это эксплуатация шефнеровской строчки «любовь — это пятое время года». И то же самое, что «неугомонный Терек там ищет третий берег». Это выход за пределы. Это не только отсылка к Пяти Углам — питерской реалии, но это и, так сказать, пятый угол в смысле какого-то выхода из комнаты. Когда «не выходи из комнаты, не совершай ошибку», когда тебе предлагают выйти вовне — это ошибка, а вот выйти в пределах комнаты, найти пятый угол — это спасение. Точно так же, как и третий берег у Терека. Найти неучтенное условие задачи, которое позволяет разомкнуть замкнутую структуру.

Что представляет собой образ пятого угла, часто встречающийся у Иосифа Бродского?

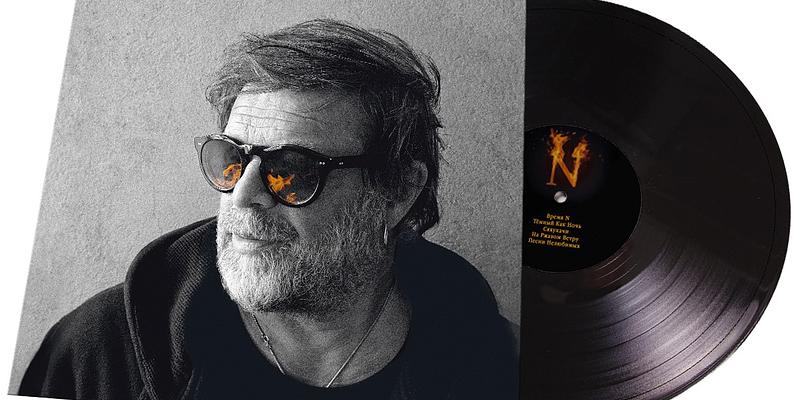

Дмитрий Быков

>500

😍

—

😆

—

🤨

—

😢

—

😳

—

😡

—

Пока нет комментариев